Tun wir mal einen Moment so, als wäre nichts. Dann gäbe es aus Dortmund eine besondere Premiere zu vermelden: ein selten gespieltes Stück mit spektakulärer Wirkungsgeschichte, inszeniert von einem Regie-Altstar, der beharrlich auf seiner Ästhetik besteht. Denn wenn sich Peter Konwitschny der Sache annimmt, dann ist das immer noch ein Hingucker fürs überregionale Feuilleton. Er gehört zu der kleinen Gruppe von Regisseuren, die sich seit Jahrzehnten neben Neugier und Kreativität auch ihren eigenen Stil bewahrt haben. Bei Konwitschny ist das keine optische Frage, sondern eine des Zugangs. Bei ihm heißt das: dem Stück auf den Grund gehen, seinen Kern aufspüren, nach dem Menschlichen, Allzumenschlichen suchen und das dann nachvollziehbar auf die Bühne übertragen, so dass sich die Zuschauer darin wieder erkennen können.

Dabei hat Konwitschny Ausstattungspartner, wie den Hallenser Helmut Brade, die aus langer Erfahrung mit ihm wissen, wie er denkt und arbeitet. Brade hat zuletzt Händels „Julius Cäsar“ in Halle betont gewitzt ausgestattet und sich mit ihm gemeinsam in Paul Dessaus und Heiner Müllers „Lanzelot“ eingedacht. Die Weimarer Wiederentdeckung dieses für Jahrzehnte in der Versenkung verschwundenen Werkes gelang auch deshalb so überzeugend, weil sich beide durch ihre Biografie in die Gedankenwelt dieser beiden Autoren einzufühlen vermochten.

Ruf als Revolutionsoper

Bei „Die Stumme von Portici“ mag es ihr Ruf als Revolutionsoper gewesen sein, der den Regisseur gereizt hat. Auch wenn er längst kein Spielmeister des Optimismus in Sachen Welt mehr ist. So kommt es auch zustande, dass der Text, den Bettina Barz für die gegen ihre spanischen Besatzer aufmuckenden neapolitanischen Fischer ins Deutsche übersetzt hat, martialischer oder zumindest flapsiger klingt, als die geschmeidige Musik von Auber und der mediterrane Kulissen-Meerblick samt Vesuv, mit denen die Prospekte verziert sind. Wenn in der hereingeschobenen einsamen Fischerhütte nach und nach die Ikonen der Revolutionäre aller Zeiten – inklusive Lenin und Luxemburg – wie Schießbudenfiguren auftauchen und abklappen, dann weiß man nicht genau, wer mit den imaginären Treffern da eigentlich gemeint ist – die historischen Ikonen oder ein naiver Glaube an ihre Verheißungen.

Bilderbuchbunte Bühnenästhetik

Neben der Fischerhütte genügen eine Hochzeitskirche, ein postkartenreifer Wochenmarkt und ein atmosphärisches Stück Palastruine. Dass die Versenkung am Ende zum feuerspeienden Krater des Vesuvs wird, in den Elvire und Fenella gemeinsam springen, ist der optische Clou dieser bilderbuchbunten Bühnenästhetik. Der Aufstand der Fischer selbst geht auf der Opernbühne jedenfalls schief. Da behalten die spanischen Besatzer die Übermacht, und ein Ausbruch des Vesuv vollendet am Ende die große Katastrophe. So endet ein Panorama, dessen Finale im Großformat einer Götterdämmerung daher kommt, das auf dem Weg dahin aber jede Menge geschmeidig Melodiöses bietet.

Wenn Oper Politik macht

In der realen Geschichte freilich sprang der Funke zwei Jahre nach der Premiere, bei einer Aufführung in Brüssel 1830, tatsächlich nach draußen über. Das kämpferische Freiheitspathos setze einen Aufstand gegen die damalige niederländische Besatzung in Brüssel in Gang, der letztlich zum selbstständigen Staat Belgien führte. Das Duett „Mieux vaut mourir“, das Masaniello und sein fundamentalistischer Kampfgefährte Pietro im zweiten Akt singen, lieferte der Rebellion die Hymne. Über welche Oper lässt sich so was schon sagen!

Mit Aubers „Die Stumme von Portici“ (und Rossinis „Guillaume Tell“) begann übrigens der Siegeszug der Grand opéra. Das große musikalische Spektakel zu historischen Ereignissen brauchte natürlich auch die für jede Oper unerlässliche Dosis Liebe bzw. das tragische Paar, das dann nicht zueinander findet. Dass sich Konwitschny mit einer stummen Titelheldin nicht zufrieden geben würde, war klar. Er fügt als kleinen szenischen Prolog während der Ouvertüre eine Missbrauchsgeschichte hinzu. Ein Schulmädchen, das von einem ominösen fremden Mann zum Mitgehen verlockt wird. Die Sprachlosigkeit wird so als Trauma gesetzt.

In der Oper und im Libretto von Augustin Eugène Scribe und Germain Delavigne ist der Missbrauch als Verrat der Ausgangspunkt für das Geschehen. Da hatte der skrupellose Sohn des spanischen Vizekönigs in Neapel Alophonse inkognito ein Verhältnis mit dem stummen Fischermädchen. Sie ließ der Vater festsetzen, als der Sohn heiraten sollte. Die Oper beginnt mit dieser Hochzeit, dem fahnenschwingenden (bestellten) Jubel für die Besatzer und einem Eklat vor der Kirche. Die stumme Fenella ist ihren Bewachern entkommen, und die arglose Braut von Alphonse, Elvire, bietet ihr Schutz und Hilfe vor ihren Verfolgern.

„Schlagt die Besatzer tot“

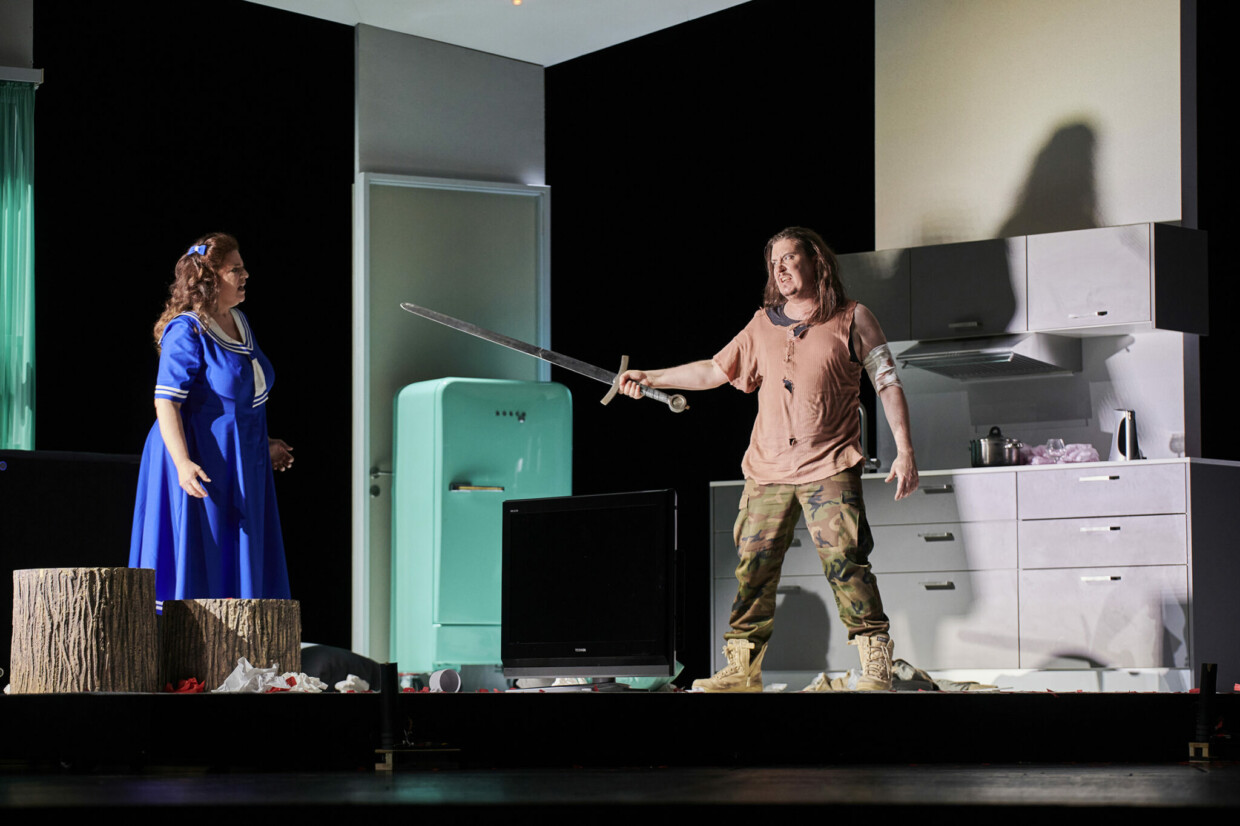

Die Handlung selbst wird vom Eifer Masaniellos vorangetrieben, seine Schwester Fenella zu rächen. Er wird zum Anführer eines Aufstandes und alsbald singen die Fischer in ihrem Wut-Deutsch „Schlagt die Besatzer tot“. Am Ende, wenn die Aufständischen dem Brautpaar ans Leben wollen, wird es Fenella sein, die ihnen in der Fischerhütte Schutz bietet. Diese noble Geste von Masaniello und Fenella ist in den Augen von Pietro und seinen Leuten Verrat und ein Indiz dafür, dass die aus nachvollziehbaren Gründen „gerechten“ Aufständischen zum blutgierig wütenden Mob mutiert sind. Masaniello kann das, was er entfesselt hat, nicht mäßigen und wird selbst das Opfer eines Giftanschlags von Pietro.

Premiere vor (fast) leerem Haus

Wenn alles wie immer gewesen wäre, dann hätte man nach dem Vorhang an der Reaktion des Publikums ablesen können, wie die Dortmunder mit Konwitschnys Altersstil zurechtkommen. Es ist aber nichts wie immer. Was am Theater Dortmund über die Bühne ging, war wahrscheinlich für längere Zeit der letzte halbwegs ordentliche Abschluss einer intensiven Inszenierungs- und Probenarbeit. Intendant Heribert Germeshausen hielt das nicht nur für wichtig, sondern setzte auch bei den Behörden durch, dass wenigstens vor einer kleinen Gruppe von Kritikern gespielt werden konnte. Die natürlich der noblen Anstrengung – gewissermaßen in Vertretung des Publikums – Respekt und Beifall nicht versagten.

Der flächendeckende Entzug ihrer Arbeitsmöglichkeiten durch die aktuelle Krise trifft Künstler auch ökonomisch besonders hart

Dabei musste vor allem Monotori Kobayashi mit den Dortmunder Philharmonikern im Graben nicht nur gegen die Sterilität des leeren Zuschauerraumes anspielen, sondern auch die schwelgerische Musik und die ausführlichen Chorszenen zusammenhalten und ihren Kontrast zum Bühnengeschehen beglaubigen. Besonderer Respekt gebührt aber den Interpreten, die durch den flächendeckenden Entzug ihrer Arbeitsmöglichkeiten von der aktuellen Krise auch ökonomisch besonders hart getroffen werden. Mirko Roschkowski führt das Ensemble als Masaniello mit einem lyrisch strahlenden Tenor an, der es auch vermag, sich in der Verzweiflung zu steigern. Mandla Mndebele liefert als sein radikaler Freund Pietro dazu einen markanten Kontrast. Das berühmteste Duett der Oper ist damit den richtigen Kehlen vorbehalten. Sunnyboy Dladla ist ein zunehmend sicher auftrumpfender Alphonse und Anna Sohn die koloratursichere Elvire an seiner Seite. Mit eindrucksvollem Spiel fügt Sarah Wilken dem Ensemble die titelgebende Stumme hinzu. Fabio Mancini hat die Chormassen deutlich besser im Griff, als die Anführer im Stück ihre Aufständischen.

Theater Dortmund

Auber: Die Stumme von Portici

Motonori Kobayashi (Leitung), Peter Konwitschny (Regie), Helmut Brade (Bühne & Kostüme), Fabio Mancini (Chor), Merle Fahrholz & Heribert Germeshausen (Dramaturgie), Ralph Jürgens (Licht), Mirko Roschkowski, Sunnyboy Dladla, Anna Sohn, Mandla Mndebele, Timothy Edlin, Jorge Carlo Moreno, Ian Sidden, Séverine Maquaire, Sarah Wilken, Denis Velev, Dortmunder Philharmoniker, Opernchor des Theater Dortmund