Existe-t-il une production incontestable de Lohengrin qui ait marqué le monde de l’opéra dans les dernières décennies ? Dans mon expérience de spectateur, j’en tire deux, celle de Giorgio Strehler à la Scala (1981…), qui ravivait l’idée de conte (l’histoire vient des frères Grimm) ou de récit merveilleux à la Excalibur, fascinante à voir et à entendre (Abbado !), et bien plus tard celle de Hans Neuenfels à Bayreuth qui par sa force dramaturgique (la production dite « des rats »), en renouvelait le sens.

Lohengrin est une de ces œuvres dont la lecture a profondément évolué depuis quelques années. Les dernières productions, même de qualité moyenne, posent quelques questions nouvelles, bien plus adaptées aux temps que nous vivons.

Si la question du « sauveur » qui tombe du Ciel a été plusieurs fois traitée, celle du comportement d’Elsa bien moins. On a longtemps considéré Elsa comme un substitut d’Eve, celle par qui la chute arrive, et dont la curiosité casse l’utopie, le rêve de bonheur et d’amour que Lohengrin est censé apporter. Éternelle reproduction du péché originel par qui le malheur arrive et regard délétère sur les femmes, entre une méchante sorcière (Ortrud) et une femme douce (Elsa) mais trop curieuse. Pour un peu, dans le schéma narratif du conte de fées, Elsa en serait l’élément perturbateur.

Ce n’est que récemment que des metteurs en scène ont posé la question de la question, par exemple Yuval Sharon à Bayreuth.

Elsa peut-elle légitimement aimer à l’aveugle, sans connaître l’identité de l’aimé (ou de l’aimant), est-il légitime pour une société de se jeter dans les bras d’un être dont on ne connaît ni les origines, ni l’identité.

La question ne concerne pas seulement Elsa, c’est celle que posent aussi Telramund et Ortrud, et c’est une question hautement politique, notamment par les temps qui courent riches en faux prophètes et en sauveurs de supermarché ou de téléréalité.

Wagner le révolutionnaire ne donne pas la victoire à son sauveur venu d’ailleurs, qui repart vers son ailleurs. Ce dernier va laisser le peuple au final se débrouiller seul avec son chef légitime. Le temps des Monarchies absolues de droit divin est terminé en 1848 ou 1850.

Même s’il est triste de voir s’éloigner Lohengrin sur son cygne (c’est une mort pour le monde), le peuple qui croyait être sauvé par cet être étrange venu d’ailleurs qui impose des lois peu supportables aux humains (peut-on se donner à un maître venu de l’extérieur dont on ne sait rien ?) va devoir vivre sur la terre son destin de peuple. Si l’arrivée de Lohengrin portait en elle une utopie, son départ n’est pas forcément dystopique.

Le départ de Lohengrin s’accompagne aussi de la fin d’Ortrud, représentante d’un autre monde, celui de dieux païens, celui des anciens dieux , mais aussi d’un ancien ordre féodal où le peuple était aux mains des puissants, des guerriers, des chevaliers.

La fin de Lohengrin est donc une table rase, un Crépuscule de l’establishment et tout est à reconstruire. Ce n’est pas forcément une catastrophe, et la vision de l’enfant qui court et circule sur la scène dans la dernière image de Mundruczó à Munich n’est pas absurde. L’avenir reste ouvert.

Kornél Mundruczó a placé son univers esthétique (décor de Monika Pormale et costumes de Anna Axer Fijalkowska) sous le signe de la clôture et de l’anonymat. La clôture, parce que la scène est enfermée entre trois hauts murs sans issues apparentes, même si l’acte II semble en entrouvrir quelques unes, et que les costumes sont presque uniformes, des survêtements aux couleurs d’un dégradé de gris (un univers à la Decathlon) ou d’imperméables de plastique translucide au deuxième acte, d’où n’émerge aucun personnage, sinon Elsa, vêtue quant à elle de noir – la seule – : visuellement se lit la singularité de la jeune femme.

Acte I

Dans ce décor un peu pastoral du début d’acte (arbres et herbes folles), Elsa est le Mouton noir… Cette mise en scène sera symbolique ou ne sera pas…

Comme pour Sleepleess, un drame qui se déroule dans le ventre d’un saumon gigantesque, Mundruczó mélange symboles et comportements plus ordinaires ou plus humains (par exemple les échanges vifs entre le héraut et Heinrich ou entre ce dernier et Telramund).

Tout le prélude se déroule à vue, en une image assez séduisante où les personnages et le chœur semblent comme pétrifiés, un monde sans mouvement, en attente, ou sur lequel un sort a été jeté. Puis peu à peu les mouvements se font jour, dans la foule, des têtes se dressent, puis des corps se lèvent, tout semble prendre vie, pendant qu’Ortrud, aux cheveux roux de sorcière, parcourt la scène.

Nous évoluons entre gestes banals et très humains et des gestes symboliques comme bras ouverts en signe de prière ou l’ablution dans une source, dans laquelle on oblige Elsa à se purifier, à son corps défendant. Il y a quelque chose d’un monde païen, d’une nature presque animiste (l’idée des corps pétrifiées initiaux qui s’humanisent peu à peu) et d’un peuple en attente de quelque chose qui vienne d’en haut.

C’est une communauté fermée ou enfermée où l’on distingue à peine des maîtres qui semblent issus de la foule, le Héraut, Heinrich, Telramund, Ortrud, émergent avec leurs costumes au gris à peine plus soutenu que ceux du peuple (qui apparaissent non identiques, mais « semblables » avec pour chacun de légères variations de couleur) comme des primi inter pares et Heinrich avec ses lunettes semble avoir une autorité plus intellectuelle que politique, voire quelquefois être un intellectuel sans autorité.

L’impression d’animisme, est renforcée par la pierre centrale qui semble être une pierre sacrificielle, sur laquelle on pose les habits du petit frère d’Elsa, comme des traces fantomatiques de forfait, des indices de crime.

L’arrivée d’Elsa n’a rien de l’habituelle entrée presque timide, ou crucifiée (on se souvient de l’Elsa de Neuenfels criblée de flèches tel un Saint Sébastien martyr). Dans cet univers aseptisé, murs blancs, vêtements clairs, nature comme enfermée et en attente, deux arbres et deux monticules d’herbes folles (qui rappelle très vaguement certaines images du Tannhäuser hambougeois), un univers presque sous verre, comme maquettisé, Elsa fait tache au sens propre. Nous avons employé à dessein l’image de mouton noir, une sorte de Jeanne d’Arc dans l’imagerie des histoires pour enfants, en tous cas une image de sauvageonne, qui se débat, une héroïne farouche, qui refuse d’être touchée, (les hommes qui l’approchent se font repousser violemment, ce qui d’ailleurs fait rire la salle). C’est l’être singulier, et donc forcément coupable dans ce monde qui a l’air si propre, si ordonné, si artificiel, si uniforme et donc si totalitaire. Elle s’accroupira bientôt sur un second rocher, comme déjà condamnée et prête au sacrifice comme au troisième acte d’ailleurs. C’est la rejetée.

Comme souvent, le premier acte met en place des lignes de force qu’on retrouvera tout au long de la production. Ici, c’est la gestion du chœur, de la collectivité qui frappe à la fois parce qu’elle est actrice, mais aussi paysage. Certes l’idée du chœur antique vient immédiatement à l’esprit parce que tous commentent l’action par leurs gestes, leurs expressions, leurs mouvements. Ils font tout ensemble, une main levée, un doigt accusateur (vers Elsa) ou déictique (vers Lohengrin quand il apparaît), et même si certains gestes commencent par le mouvement d’un seul, il est aussitôt suivi par la foule, par exemple quand ils s’apprêtent à lapider Elsa, comme dans les sociétés où les rapports à la violence sont ordinaires (la lapidation est un supplice hélas revenu dans l’actualité aujourd’hui encore.) . Le caillou avec lequel on lapide se retrouvera comme motif récurrent de l’ensemble de la mise en scène : la société semble aseptisée et anesthésiée, mais le caillou n’est jamais loin, aux pieds de chacun, dissimulé le long d’un mur ou dans les herbes. Une des marques de ce travail est l’idée que la violence est toujours au détour du chemin : sous la cendre grise, la braise.

La communauté semble donc primitive, isolée, fermée, en attente et aussi en danger (Heinrich est venu recruter pour une guerre contre les hongrois, il s’agit dans le livret de sauver la « germanité » naissante) mais ici le danger extérieur ne semble pas déterminant, ce qui semble plus marquant c’est une sorte d’ennemi intérieur qui pousse à dévorer ce qui n’est pas conforme.

C’est pourquoi Lohengrin ne surgit pas d’un cygne ou du Ciel, il apparaît un peu comme le « passager clandestin » de Bieito dans sa mise en scène berlinoise, cette fois-ci unus inter pares, émergeant de la foule, mais désigné par tous ces doigts pointés vers lui, comme s’il émergeait d’une une sorte de conclave (ils sont tous enfermés) dont il serait l’élu. Il y a au contraire de ce qu’on voit habituellement une sorte de séparation entre l’appel d’Elsa et l’apparition de Lohengrin, presque suscitée par la foule.

Il apparaît en blanc, couleur habituelle du héros pur, dans la même tenue que les autres, et Elsa dans un premier temps se méfie et se soustrait à sa tendre caresse, premier geste qu’il effectue.

Mundruczó ne casse pas les codes, mais essaie de montrer la logique qui sous-tend l’apparition du sauveur, la promptitude à identifier un chef auquel on se donne par crainte, par anxiété, par paresse aussi car on n’aura plus à décider.

Cette société livrée à des rituels païens agite alors un rameau vert (et chacun l’agite sur la tête du héros) aussi prompte à le reconnaître comme chef charismatique qu’elle était prête peu avant à lapider Elsa avec un caillou pour chacun. La versatilité mais aussi l’acceptation des règles imposées par le nouveau héros du jour deviennent la Loi. Et d’ailleurs, les fameux « Nie sollst du mich befragen » adressés à Elsa se font un peu menaçants, Lohengrin se plaçant derrière la jeune femme si menue d’une manière qui montre qui commande. Même s’il est doux et gentil, le maître reste le maître.

La mise en place du combat contre Telramund s’accompagne aussi d’un mouvement de foule singulier, chacun ôte sa veste de survêtement laissant apparaître un tee shirt rouge.

D’abord, l’effet esthétique est saisissant de ces deux monticules qui au lever de rideau apparaissaient pâles et sans couleurs, et cette fois-ci montrent une couleur vive, le rouge, avec quelques herbes vertes et les murs blancs, couleurs de la Hongrie (l’ennemi ?), mais peut-être aussi la couleur rouge et blanche de la bannière du Brabant septentrional (nous sommes au bord de l’Escaut, dans la province néerlandaise immédiatement située au nord d’Anvers), un Brabant du Nord qui a quelque chose de la Corée (du Nord)… Et pendant le combat, le peuple va utiliser les vestes enroulées comme des fanions qu’on agite (on dirait ces serviettes agitées par les servants dans les saunas pour faire monter la chaleur ambiante dans un rituel bien connu des amateurs germaniques le « Aufguss ».)

J’utilise à dessein cette comparaison parce que Mundruczó distancie à plaisir la situation, comme si ce n’était pas tant le combat qui l’intéressait que le comportement du groupe. Il n’aura de cesse dans toute la mise en scène d’ajouter aux grands symboles des petits gestes incongrus, qui font rire, qui sonnent bizarres comme pour dire « n’y croyez pas »)

Le combat est traité comme un combat d’opérette, avec deux pistolets à étincelles (teasers pour bambins) dans une scène aux éclairages assombris où comme il se doit dans les contes, il est hors de doute que le gentil gagne et le méchant perde. Un combat d’où est évacué tout héroïsme, où Telramund est immobilisé provisoirement et après lequel enfin Elsa va se détendre, et pouvoir récupérer les oripeaux de Gottfried, non plus témoins de son forfait, mais reliques de sa perte du frère chéri, comme les lui tend Lohengrin.

Au terme de cet acte nous frappent une certaine poésie du décor, un mélange de clôture et de nature enfermée, où un groupe d’hommes perdus finit par s’offrir à un être sorti du rang, un mécanisme qui préside à la naissance des totalitarismes.

Cette société est régie par des lois presque animistes, une religion de la nature, quasi druidique : on agite d’abord au-dessus de Lohengrin un rameau vert, c’est le printemps, la renaissance, et puis à la fin de l’acte quand il a vaincu, tout le monde, lui compris, agite un épi, c’est l’été et la promesse des moissons du Ciel…

Avec une imagerie très différente, qui ne manque d’ailleurs pas de séduction, on n’est quand même pas très loin des rats de Neuenfels. C’est l’univers qui est ici singulier ; mais il n’y a pour l’instant rien de plus sous le soleil des mises en scène de Lohengrin.

Acte II

Ambiance différente en ce début d‘acte II. Plus de nature même enfermée, plus d’herbe, mais la présence de la pierre (une large rambarde) et d’une architecture, marquée par un portail monumental, qui dit-on est une église, mais qui pourrait parfaitement être un Palais.

En tout cas, l’arrivée de Lohengrin semble avoir fait renouer avec un ordre institutionnel, que marquent les signes architecturaux, portail rambarde et volée d’escaliers, qui vient du dessous, comme si tout ce qu’on venait de voir provenait d’un dessous, d’une sorte de monde presque original Ur-Welt que désormais on pouvait oublier. Le construit est toujours signe de pouvoir ; la pierre depuis l’antiquité, indique qui commande, Pyramides, Acropole d’Athènes et plus tard châteaux forts, cathédrales, puis Palais (Versailles)… Napoléon avait par exemple projeté une transformation complète de Milan quand il devint Roi d’Italie… jusqu’à Mitterrand et ses grands travaux…

Si les premières scènes sont assez intimistes, et reprennent les topoi des Lohengrin de grande série, une fois de plus Mundruczó accorde de l’importance à la foule, qui surgit des dessous tel un flot ininterrompu pour entrer dans le Palais-église. Visiblement tout le monde est invité à la fête ou à la messe, il y a même les inévitables retardataires.

Tout le monde sauf le couple Telramund/Ortrud, devant la porte, devant ce flot : ils sont exclus de la communauté, sur le départ (Telramund a une valise). L’image initiale ne manque pas de beauté avec ce flot humain, ces murs blancs (on continue quand même a être enfermé), cette architecture esquissée et ces deux lampadaires qui éclairent pauvrement l’espace.

Et puis, un petit mystère, une bouteille de vin et un verre sur la rambarde… Vu la place incongrue, ce n’est pas là par hasard.Le portail est surmonté d’une sorte de gargouille un peu effrayante, et entre gargouille et portail, un balcon dont l’habitué de Lohengrin sait bien qu’y apparaîtra Elsa…

À part le flot humain, rien d’inhabituel dans la scène, avec ce dialogue d’une Elsa en hauteur qui finit par descendre, (pour fumer un joint avec Ortrud, signe évident de solidarité et de sorellité, toujours ces décrochages distanciés) et un Telramund qui a du mal à se dissimuler, contre le mur, sous les escaliers, de l’autre côté de la rambarde. La direction d’acteurs n’est pas dans cet acte d’une précision millimétrée. Anja Kampe qui sort de la production Tcherniakov à Berlin, doit sentir la différence.

On l’a évoqué à propos du premier acte, c’est le collectif, la foule qui semble intéresser le metteur en scène, car c’est elle qui va scander les scènes suivantes, qui commencent avec une arrivée de Lohengrin un peu perdu, isolé, qui ne semble pas vraiment à l’aise : la scène est vide… Ortrud a pu entrer dans le Palais-église, mais la porte s’est refermée devant Telramund, il est seul en scène avec Lohengrin, et comme pour marquer une sorte de lien entre les deux (unis dans le malaise), il a bu le fameux vin posé sur la rambarde à la bouteille, et Lohengrin à son tour s’est mis à le considérer, mais en hésitant, et tenant la coupe, finalement il renonce. Mais il y a là un geste qui d’une certaine manière les apparie. C’est la seule utilité de la bouteille de vin… montrer que dans cette société, dès que l’individu est face à lui-même, et seul, il est en malaise.

Le début de la cérémonie du mariage est particulièrement souriant et se veut féérique. Quand Elsa apparaît au balcon avec les quatre jeunes pages, on se croirait presque dans la Flûte enchantée, et c’est une idée qui va se poursuivre.

Dans toute la scène, Lohengrin est mal à l’aise avec le rôle que la collectivité lui fait jouer, comme s’il était venu pour sauver Elsa, mais pas forcément pour sauver la patrie ni devenir le Chef, il se débarrasse vite du lourd manteau qu’on lui fait enfiler, et cherche plutôt avec Elsa, tels Tamino et Pamina, à s’amuser, arranger les guirlandes, les fleurs, en des jeux innocents et joyeux sans prétention, (mais aussi ramassant des cailloux qui traînent : c'est le début d'une ère sans violence…) faisant fi du cérémonial de plus en plus pompeux et de plus en plus caricatural.

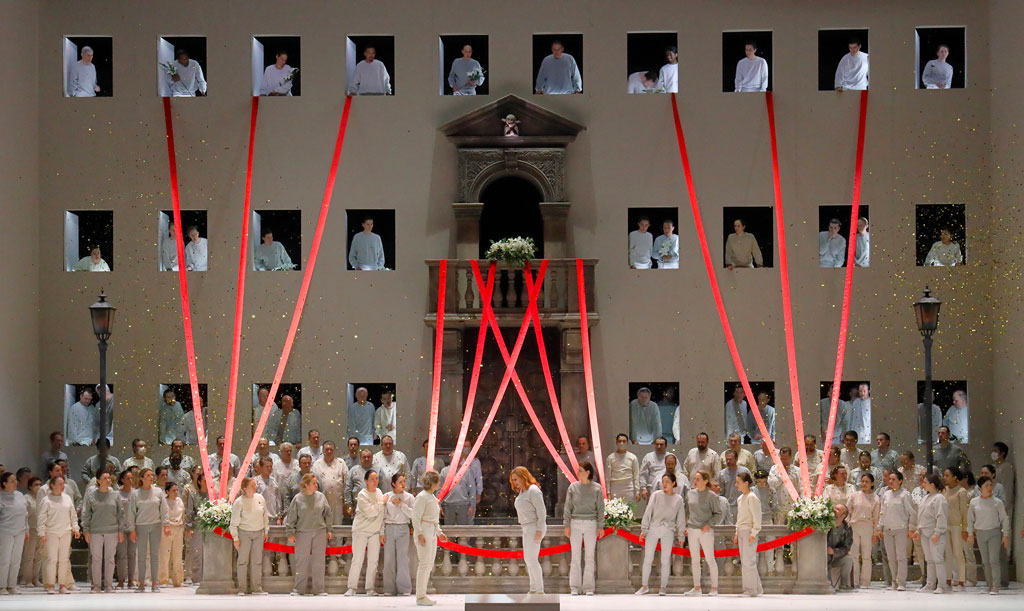

Avec guirlandes, fleurs serpentins, peuple aux fenètres et pour finir paillettes, il est clair que Mundruczó a voulu évoquer les grandes réceptions à l’américaine dans les rues de New York, qui célèbrent l’invité, mais glorifient aussi l’invitant.

Dès qu’Ortrud interrompt la fête, le bel ordonnancement est cassé, et les évolutions de la scène se lisent aux mouvements du chœur. Dans un premier temps, tous derrière Elsa, isolant Ortrud, seule à cour pendant que tout le chœur derrière Elsa est à jardin. Elsa se réfugie dans la foule qui la protège, l’univers scénique se divise entre Ortrud (et Telramund dissimulé) seuls, et tous les autres de l’autre côté, même les fenêtres qui étaient pleines de spectateurs sont vidées du côté Ortrud/Telramund.

Il est clair que Mundruczó construit une opposition solitudes/collectif, mais aussi couple solidaire et amoureux (Ortrud/Telramund) et couple déjà en malaise (Elsa/Lohengrin), à mesure qu’on avance vers la fin de l’acte.

Cette géographie scénique se brouille en effet quand interveint Telramund, quand le couple entoure Elsa, quand Lohengrin intervient. Elsa est moins sûre, elle apparaît plus fragile, comme au premier acte alors qu’elle semblait sûre d’elle à la tête de « ses troupes » quelques minutes auparavant. Dans la gestion des mouvements et des personnages, se dessine clairement une situation moins claire qu’auparavant, Heinrich et le héraut (plus conseiller que héros d’ailleurs) un peu perdus, Ortrud et Telramund de plus en plus assurés et surpout solidaires, formant couple à cour, et au centre, l’incertitude, la fragilité : on voit même Lohengrin s’agenouiller devant Elsa, la rassurant et en même temps effrayé de voir en elle la naissance du doute.

Tout cela est rendu de manière assez claire et lisible, et la foule, quant à elle n’a point de doute, quand Lohengrin la traverse, tous tendent le bras pour le saluer et faire un pont de leurs bras au milieu desquels il passe, mais tout le monde connaît le sens du salut bras tendu…

Le final qui dans la plupart des mises en scène reprend le cortège interrompu précédemment par Ortrud, se déroule d’une manière différente, plus politique.

À ce moment, Lohengrin sait qu’Elsa est déjà rongée par le doute, et que tout devient fragile, alors il faut effacer la vision du petit couple jeune en blanc et noir qu’on a vu dans bonne partie de la scène et faire en sorte qu’ils s’affichent comme des icônes, en une harmonie qui fait image, manteau officiel noir et blanc pour Lohengrin (couleur cygne ?) et robe en forme d’ostensoir baroque, sorte de soleil doré, pour Elsa. Il faut que tout se termine pour le peuple par un signe fort, mais si Lohengrin finit par se retourner timidement vers l’épouse, la robe de l’épouse se déploie telle un oiseau qui déploierait ses ailes, prêt à prendre son envol, et mais qui complètement déployée, cache le visage d’Elsa. En un instant, Lohengrin perd l’identité de son épouse devenue objet. Derrière l’image finale, deux déchirures.

Acte III

L’acte III est peut-être le plus original des trois. Alors que la musique du prélude en fosse est plutôt triomphale, le rideau se lève sur le même espace clos, parcouru de timides herbes folles et de petits rochers moins riche et plus désolé qu’au premier acte. Les murs ont cette fois des portes, closes, et au milieu, comme abandonnée, Elsa qui ne soutient plus sa robe dorée, et le soleil qu’elle forme est à moitié ouvert, comme fané, image évidente de désillusion : d’ailleurs elle cherche à sortir de l’espace, à fuir, mais les portes lui sont fermées. Elle est prisonnière et pour le marquer elle se recouvre la tête du vêtement de Gottfried (ce qu’on appelait au premier acte la relique), devenant en quelque sorte une momie vivante, prisonnière de ses doutes et de ses angoisses : elle se dessine sur la poitrine un grand point d’interrogation.

Mundruczó ne cesse de montrer des signes, quelques uns forts (la momie) d’autres plus faibles (le point d’interrogation).

Le fameux chœur nuptial retentit au loin et la porte s’ouvre laissant entrer les femmes qui vont à la fois préparer Elsa pour sa nuit (c’est habituel) mais avec une autre fonction dans ce cas. Le collectif entre et ne quittera plus la scène et sa fonction est clairement ici d’ôter l’angoisse de l’individu isolé : on lui enlève le tricot au point d’interrogation, on lui ôte ce qui couvre le visage et de momie vivante elle devient objet qu’on prépare, les bras enduits de blanc de céruse, un peu à la manière d’une Geisha qu’on prépare, un blanc purificateur de tous les papillons noirs qui traversent ou ont traversé son esprit.

La présence du chœur change totalement le sens de la scène, habituellement plus intime (la plupart du temps le décor est au minimum un salon, au mieux une chambre à coucher) où justement le doute va ruiner l’intimité qui se prépare, Elsa ne pouvant se donner à celui dont elle ignore tout et dont elle ne peut savoir d’identité. L’intimité est structurellement impossible.

Alors, Mundruczó part de cette impossibilité pour mettre leur intimité sous les yeux de tous, dans la mesure où de la situation de ce couple va dépendre l’avenir.

Il s’agit d’une rencontre qui s’apparente à une Hiérogamie, un mariage sacré, qui était une cérémonie déterminante dans certains cultes anciens pour célébrer une renaissance de la nature et la foi dans le futur.

La présence de tous (y compris d’ailleurs de Telramund, très attentif à l’évolution des choses) y est requise, parce que du déroulement de la cérémonie dépend le destin de la Cité.

Alors la mise en scène consiste à faire lire dans les attitudes du chœur l’évolution de l’échange entre Elsa et Lohengrin, tourné vers le mur, assis, debout, visages souriants ou affolés.

L’échange n’a plus le caractère dialectique, ou dialogique qu’il a souvent, où Lohengrin essaie de convaincre Elsa et de la rassurer, il est plus tendu et alterne des moments de douceur et des moments qui vont jusqu’à la violence (encore une fois les cailloux) où Elsa va jusqu’à tenter de s’ouvrir les veines avec une pierre taillée.

Lohengrin de son côté n’a plus ce côté imperturbable et suprêmement ou douloureusement serein, son débit devient plus serré, ses gestes plus nerveux voire violents (la manière dont il traîne à un moment Elsa est singulière dans un opéra où on a l’habitude de le voir dominer ses passions), car Lohengrin constate simplement son impuissance à convaincre ; sa parole ne suffit pas, elle n’est pas performatrice. Même les rois sont nus.

Dans cet acte, le sang apparaît, qui était absent jusque là. Le sang sur Elsa, et aussi, au moment où Telramund est tué (par lapidation, comme il se doit), il est couvert d’un linceul maculé de sang.

L’apparition du sang dans une société aseptisée, toute en blancheur et en pastel, est évidemment un signe fort de ruine prochaine et de futur de crise. Quelles que soient les conditions, les sociétés même sous cloche, même réduites à des mécaniques n’échappent pas à la violence, il n’y a pas de protection : même le protecteur tue.

Dès la question fatale posée, dès Telramund à terre, Elsa revient en quelque sorte à son statu quo ante de fragile jeune femme isolée et rejetée, même si elle est désormais toute de blanc vêtue (un changement fort qui signe le passage du deuxième au troisième acte), elle redevient le mouton noir, elle essaie de sse glisser parmi la foule mais tous, les hommes comme les femmes, la rejettent. Elle n’a pas assumé son statut d’icône d’un collectif, et en revendiquant son droit individuel au doute, elle s’en est exclue.

L’arrivée de Heinrich et du héraut est un autre signe de la marginalisation de ce pouvoir-là. Comme si la présence de Lohengrin avait rebattu les cartes. Tout s’est passé à leur insu, et donc le héraut entre en scène de manière légère, sautant à pieds joints sur les herbes hautes, comme un jeu, le roi lui-aussi arrive presque par hasard et peu concerné. Quelques gestes décalés des deux personnages (habitués aux a‑parte) les posent définitivement et de fait, ils disparaissent pednant toute la fin.

Une fin qui serait complétement traditionnelle avec un récit (in fernem Land) de Lohengrin devant le chœur assis buvant ses paroles, et Elsa accroupie sur un rocher comme mise au pilori…

Mais du Ciel tombe une masse sombre, une météorite, signe d’une catastrophe qui va changer les temps. Cette météorite, c’est comme un Cygne noir qui envahit le monde.

L’espace est complètement obéré par cette présence , Elsa s’y glisse et restera comme engloutie par ce trou noir. Lohengrin qui a grimpé pour son adieu (Leb’wohl) va laisser Ortrud à ses imprécations qui s’achèvent en désespoir devant le cadavre du mari, et du fond de scène encore oibscurci partiellement par l’immense caillou, arrive Gottfried, devant lequel la foule s’agenouille, puis s’écroule comme foudroyée. Fin d’un monde, mais pas fin du monde puisqu’il reste l’enfant, le nouvel espoir.

L’image de la Météorite inattendue, qui signifie l’explosion du monde clos, renfermé et désormais condamné, est pour mon goût un peu lourde, notamment avec une Elsa qui du haut semble la dernière lumière qui va s’engloutir, de même l’intervention finale de Lohengrin, descendu à temps du caillou pour ouvrir les portes n’est pas si claire ou si bien faite.

Bien sûr on pense à Baudelaire

Et plus tard un Ange, entrouvrant les portes

Viendra ranimer, fidèle et joyeux

les miroirs ternis et les flammes mortes.

Mais la poésie baudelairienne s’accorde mal avec cette lourde machinerie finale à la signification claire à tous, et déjà labourée par d’autres productions. Si Mundruczó invente avec sa décoratrice une autre image qui surprend, il avait déjà utilisé dans Sleepless un final baroque avec nuages et personnages dans les airs, il utilise le même principe dans le genre du Soleil noir, mais on a déjà vu ailleurs et le peuple qui s’écroule, et l’idée de fin d’un monde puis de renaissance. Neuenfels, en faisant naître Gottfried d’un œuf, disait avec humour la même chose.

Un final au symbole lourd mais pas neuf, c’est dommage pour un troisième acte qui par bien des égards montrait des idées séduisantes et une attention plus grande aux mouvements et au jeu d’acteur.

Au total, cette mise en scène me laisse perplexe, parce qu’elle dit bien des choses qu’on a vues ailleurs plus ou moins bien réalisées. Il opte pour une symbolique quelquefois subtile et d’autres fois pesante, dans un cadre imagé dans l’ensemble assez réussi. Il y a des scènes visuellement réussies, une insistance bienvenue sur l’importance du collectif et de la présence du chœur, véritable enjeu de l’œuvre, mais dans l’ensemble nous ne nous trouvons pas devant une réalisation qui renouvelle ou même affine notre vision de l’opéra. Mais les plus récentes des mises en scène n’ont pas plus réussi à convaincre (par exemple Bieito à Berlin). Il y a ici des qualités indéniables car Mundruczó est un artiste intelligent et réfléchi, mais il ne montre pas une si grande originalité. C’est pourquoi cette production très digne est une déception.

La distribution

Dans une mise en scène si fortement marquée par le collectif, il faut souligner la prestation remarquable du chœur dirigé par Tilman Michael. Le chœur de la Bayerische Staatsoper n’a pas toujours eu ces dernières années cette précision, et cette force, on le retrouve en très grande forme et c’est heureux. Il faut dire aussi que la mise en scène le met dans des conditions de confort indéniable, dans un décor réverbérant et pratiquement toujours face au chef .

On citera pour mémoire aussi les enfants du légendaire Tölzer Knabenchor toujours impeccables, et irremplaçables à Munich (vu la proximité).

Les quatre nobles qui entourent Telramund sont confiés à quatre membres du Studio de la Bayerische Staatsoper, des voix qui portent, bien projetées, et qui montrent chez ces jeunes une qualité sur laquelle Serge Dorny veille tout particulièrement.

On avait entendu Andrè Schuen dans un répertoire plutôt mozartien, il est ici le héraut, avec une voix puissante (le registre est assez haut) un vrai sens du phrasé (pour le héraut c’est indispensable : ce rôle est une école de diction, c’est dans le héraut que je découvris Michael Nagy, qui avait fait de ses interventions des petits Lieder). C’est une autre personnalité qui s’affirme, mais avec une belle présence vocale, une grande homogénéité et un timbre particulièrement chaleureux, avec plus de relief que dans Mozart, dans un emploi court, mais ici valorisé par le rôle un peu particulier que lui donne la mise en scène.

Mika Kares promène sa voix immense sans effort dans le rôle d’Heinrich. La mise en scène ne fait pas grand-chose du personnage plutôt réduit aux utilités, et donc on peut comprendre l’absence totale de couleur comme une exigence de mise en scène et un choix d’interprétation… nous savons cependant que ce chanteur aux moyens considérables n’est pas un interprète d’exception. Il n’eût pas fallu qu’il soit Heinrich dans la mise en scène de Neuenfels où l’on se souvient d’un Zeppenfeld halluciné en roi à la Ionesco. Mais nous l’avons déjà souligné, la mise en scène travaille les symboles, les groupes, bien plus que les individus, laissant un peu chacun à son destin. En réalité Heinrich est un personnage secondaire dans l’œuvre.

Ce n’est pas le cas de Telramund, qui est un rôle problématique.

J’ai rarement entendu des Telramund convaincants. Comme on a coutume de concevoir le quatuor vocal en noir et blanc, Lohengrin/Elsa les blancs et Telramund/Ortrud les noirs, on distribue souvent Telramund à des voix sombres, quelquefois braillardes, qui noircissent encore le timbre, et souvent à des voix peu séduisantes. Je me souviens il y a longtemps de Siegmund Nimsgern à la Scala avec cette voix immense mais cette émission un peu vulgaire qui convenait bien au cygne noir.

Je n’arrive pas à m’imaginer un Telramund vulgaire. Ce n’est pas le personnage. Il est certes en colère, mais c’est aussi le garant de l’héritier Gottfried, il doit avoir une certaine noblesse, une certaine élégance. Même les personnages maléfiques peuvent être élégants… Verdi est rempli de méchants barytons qui chantent bien…

Johan Reuter, sans avoir un timbre exceptionnel, a la voix claire, ce qui convient ici, et il chante le texte avec une certaine clarté, mais il lui manque des couleurs, des accents, une certaine élégance même si la mise en scène n’en fait pas un personnage raffiné. Peut-être le soir où je l’ai entendu avait-il d’autres problèmes puisqu’il a été remplacé lors de la représentation suivante, mais il n’a jamais été convaincant : on attend plus de relief, plus de personnalité, on attend un profil qu’il n’a pas.

Anja Kampe pour qui c'est une prise de rôle est une Ortrud impressionnante, évidemment, avec sa voix puissante, ses aigus qui font merveille dans les dernières mesures, elle se montre supérieure en matière de couleurs, de phrasé, avec une présence innée. Je pense qu’elle aurait été encore plus extraordinaire si elle avait été scéniquement dirigée avec un tantinet de précision.

Johanni van Oostrum confirme encore une fois être une des voix avec lesquelles il faut compter. Non seulement elle a une vraie présence scénique, notamment dans le personnage mi-sauvage, mli-enfantin qu’on veut lui faire jouer (c’est le seul personnage qui semble intéresser tant soit peu le metteur en scène), mais elle a une voix douée d’une trtès belle ligne de chant, très homogène, qui fait merveille dans les parties lyriques, avec une jolie science des piani et pianissimi. Le timbre est lumineux, et elle a un chant contrôlé sur tout le spectre. Son triomphe final montre quelle prise elle a sur le public. Deux petites réserves cependant qui n’assombnrissent en rien la prestation, d’une part dans les parties un peu plus dialoguées, elle semble montrer moins d’aisance à suivre le rythme et notamment dans les passages, et d’autre part à la fin du duo du troisième acte, elle marque un peu de fatigue et n’a plus l’assurance qu’elle a montrée par ailleurs. Mais c’est vraiment pinaillage d’auditeur jamais content. C’est une grande et belle Elsa.

Klaus Florian Vogt est le Lohengrin des quinze dernières années. J’ai souvent évoqué son timbre étrange venu d’ailleurs, ses piani séraphiques (encore une fois ici au deuxième acte), son phrasé impeccable et la clarté immaculée de la diction.

Il montre ici aussi qu’il sait parfaitement coller à la couleur de la mise en scène qui l’humanise quelque peu et d’une direction musicale plus énergique, ce qui sert d’ailleurs l’évolution de sa voix.

On sait qu’il chante Tannhäuser, Siegmund et bientôt Siegfried. La voix a pris du corps, de l’épaisseur, une certaine force qui fait du personnage ici non plus le chevalier doré des contes de fées, mais un héros plus « terrien », plus concerné par le drame, moins éthéré. Il a rendu ivre les publics dans ce rôle (même si certains critiquent son timbre), mais ici, ce qui frappe, c’est une présence vocale plus affirmée, au son plus appuyé. Un autre Lohengrin en quelque sorte, plus présent au monde. Mais toujours aussi exceptionnel.

La direction musicale

Globalement, personne n’aura le mauvais goût de se plaindre d’une distribution homogène et solide, plutôt tournée vers les sommets, qui fait honneur à la deuxième « Maison Wagner » de la planète.

Mais la direction de François-Xavier Roth est peut-être la vraie surprise musicale de la soirée. Car nous avons entendu un Lohengrin inhabituel, inattendu et particulièrement intéressant.

Très souvent, nous entendons des Lohengrin éthérés, frémissants, des sons à peine esquissés, et plus de poésie que de drame ou de tragique.

La manière dont Roth aborde le prélude est signe de ce que va être cette direction. Au lieu d’un son « délicat » et lointain, on entend un vrai son, on entend l’épaisseur de la partition et toutes les articulations des différents niveaux sonores. Ce qui frappe, ce n’est pas tant ce son si léger habituel, mais la netteté de l’approche, la franchise du rendu qui surprend par son côté direct.

Ce qui rend passionnant cette approche c’est à la fois le soin apporté à la clarté (on entend tout), et le souci des architectures internes qui révèlent l’écriture wagnérienne.

Cette approche est plus nerveuse, plus dramatique et aussi plus spectaculaire, ne manquant pas d’audace notamment au troisième acte que j’ai trouvé vraiment exceptionnel par la couleur et la manière dont le son est mis en scène, donnant l’image d’un romantisme plus tempétueux. Irrésistiblement, la manière dont les trompettes sont distribuées dans la salle et sur la scène ou dans les dessous aurait pu faire penser au Dies Irae du Requiem de Verdi, mais c’est au jeu des cuivres « mis en scène » dans le Requiem de Berlioz (1837) que l’on pense surtout, d’autant que François-Xavier Roith est un berliozien de référence qui a d’ailleurs triomphé à Cologne dans Les Troyens. On comprend alors mieux le soin donné aux couleurs, la manière d’isoler certains pupitres, les hardiesses de certaines phrases, et cette manière de privilégier l’épaisseur orchestrale sur la ligne sans jamais donner dans la complaisance sur certains sons qui provoquent les pâmoisons des wagnériens. Le Bayerisches Staatsorchester répond merveilleusement aux sollicitations et confirme son statut d’orchestre de fosse de référence, et visiblement le public est séduit tant l’accueil du chef aux saluts est triomphal.

On entend si souvent dans cette œuvre des directions « conformistes », même si elles peuvent avoir de l’intérêt qu’on ne peut qu’accueillir avec plaisir et curiosité une direction aussi personnelle et particulièrement fouillée. On attend Roth dans d’autres Wagner.

Au total, la production tient vraiment la route musicalement, grâce à un cast de haut niveau et une direction forte et assez neuve, l’ensemble solistes, chœur et orchestre se situent à un niiveau digne de l’histoire de cette maison. En revanche, même si elle n’est pas dépourvue d’idées, la production de Kornél Mundruczó, météorite ou non, ne nous dit rien de plus que ce que disent de l’œuvre les mises en scènes récentes. Il ne s’agit pas de crier à chaque fois à un metteur en scène « étonnez-moi ! », mais on pouvait espérer de celui-ci un chemin différent.

C’est visuellement que la production marque, plus q’intellectuellement et conceptuellement. Ainsi ses qualités formelles alliées à son manque de vraie direction d’acteur favorisent paradoxalement des alternances de cast aisées, qui la rendent parfaitement durable au répertoire de Munich, parce qu’elle ne dérangera pas.

Incroyable kampe

Deux prises de rôles majeures en deux mois.. brunhilde et ortrud.…

Oui, Kampe qui n'aurait pas la voix pour Kundry, Isolde, Brunhilde mais qui chaque fois chante et incarne extraordinairement ses rôles et nous chavire ; elle qui nous a avoué se surpasser pour être "au niveau" de Volle (donc un respect immense de ses partenaires et du public).

Nous avions eu l'occasion(la chance!) d'entendre Van Oostrum il y a quelques années dans Elsa en remplacement d'Harteros et l'avions trouvée fantastique ; nous étions étonnés et déçus de ne plus la revoir sur les scènes européennes, espérons que ce Lohengrin n'est qu'un début.