Depuis quelques années, les plus grands metteurs en scène qui officient à Salzbourg ont investi la Felsenreitschule, l’impressionnant Manège des rochers creusé dans le granit. C’est là en effet que sont nées Lear (Simon Stone), Salomé (Romeo Castellucci), Elektra et Les Bassarides (Krzsysztof Warlikowski) et d’autres productions qui ont bénéficié de l’écrasante majesté du lieu.

Et depuis que Castellucci a aveuglé les arcades de pierre pour Salomé, les metteurs en scène peuvent utiliser le décor naturel ou aveugler complètement le mur qui devient une sorte d’obstacle infranchissable, tellement adapté à la tragédie.

Barrie Kosky eût pu remplir ses arcades des centaines de mannequins qui constituent l’unique décor de la production, mais sans doute n’aurait-il pas obtenu l’effet constitué par ces centaines de silhouettes tournées vers le mur (ou qui se détournent) pendant que le drame se joue.

Et la même production sur l’immense scène du Grosses Festspielhaus n’aurait sans doute pas eu l’effet prodigieux sur le spectateur, outre qu’on peut trouver 1600 personnes pour Káťa Kabanová, mais peut-être plus difficilement 2200.

Les conditions de la tragédie

Certains des grands opéras de Janáček, comme De la maison des morts ou Káťa Kabanová ont une durée assez ramassée, 1h30 à 1h40, qui est la durée de la tragédie grecque.

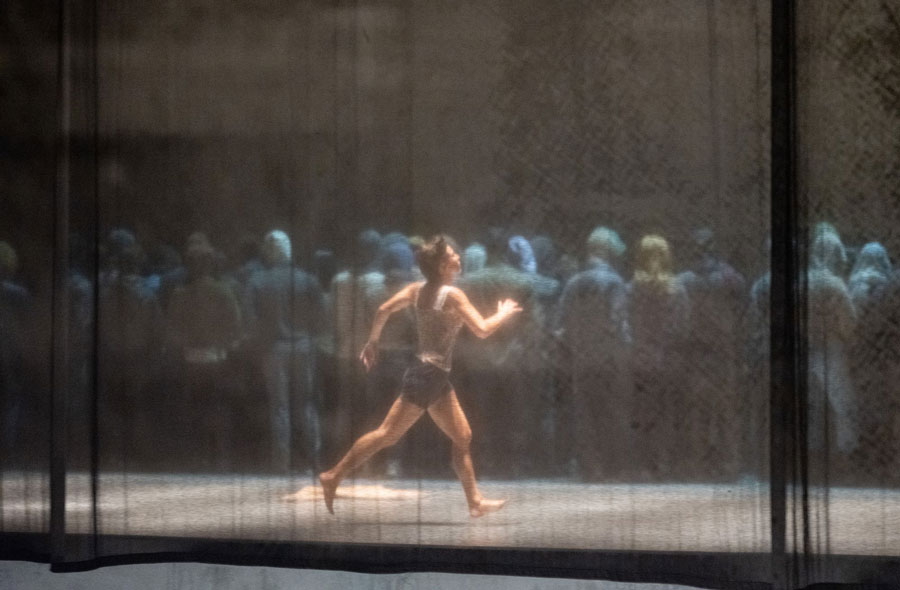

On ne peut rendre compte du travail de Barrie Kosky sans cette référence, qui est obsédante. Il y a en effet deux murs dans ce spectacle, d’une part, celui gigantesque du cadre écrasant de la Felsenreitschule, qui rend les personnages minuscules, et l’apparition initiale, seule sur scène, de Káťa courant d’un bout à l’autre de l’immense scène, toute menue, presque une enfant, face à cette muraille aveugle est déjà signe d’une prison à ciel ouvert, d’une impossibilité, d’un enfermement.

Le deuxième mur est cette foule de gens (des mannequins) tournés vers le mur qui se détournent de la trame, sorte de chœur muet et désapprobateur, au travers desquels les chanteurs se faufilent, en émergent, s’y immergent, dedans, dehors, et qui par leur fixité imposent l’idée de ce monde aux idées arrêtées qui aura le dernier mot et dictera le destin de Káťa. Double postulation du destin : un contexte local, le village, les autres, la honte, les commérages, et un contexte transcendant et paradoxalement intérieur, qui habite Káťa et dont on sent qu’elle ne se sortira ni de l’un ni de l’autre.

Le corps minuscule de Káťa se confronte donc d’emblée d'abord à la foule des autres, horizontale et en étendue, et ensuite à cette fatalité écrasante qu’est le mur, dans sa verticalité, représentation abstraite et terriblement concrète du destin. Où qu’elle se tourne, la jeune femme est condamnée. Dès le départ.

Deux autres éléments de décor scandent la représentation :

- d’une part un large rideau qui interdit la vision de la scène aux spectateurs qui s’installent, ce qui est rare dans ce lieu, comme si derrière le rideau (très traditionnel) du théâtre, mais inhabituel ici, se préparait quelque chose d’un mystère, un rideau qui s’ouvrira et se fermera pour marquer à la fois les actes et la progression inévitable vers la fin tragique.

- d'autre part le « gril », de tous les projecteurs (magnifiques éclairages, variés, aveuglants, rasants, inquiétants de Franck Evin), rectangle géant qui monte et s’abaisse selon les scènes, isolant ou élargissant le champ, qui fait partie du décor, élément supplémentaire d’emprisonnement qui n’est pas sans évoquer (de manière fugace, mais réelle) le halo qui enfermait Macbeth et Lady Macbeth dans la production du même Barrie Kosky du chef d’œuvre de Verdi à Zurich et à Vienne.

Et c’est tout.

C’est beaucoup et ce n’est rien, car il n’y a aucun objet, aucune autre indication concrète d’un lieu : tout le reste n’est fondé que sur la direction d’acteur et les mouvements, le chœur muet des mannequins s’agençant différemment selon les moments, enfermant et étouffant la trame ou disparaissant pour laisser croire à une fausse liberté des protagonistes.

Comment faire quelque chose avec rien ?

La tragédie grecque, ou même la tragédie classique, ce ne sont que des mots et l’agitation de minuscules personnages écrasés qui se débattent, et qui en se débattant, s’enlisent comme dans des sables mouvants. Le piège est tendu (le mur, les gens), mais il disparaît par intermittences pour laisser entrevoir la possibilité d’une île, un possible futur. L’espoir, le fol espoir.

Réduire cette trame à l’abstraction, c’est évidemment universaliser le personnage, en faire une de ces victimes, encore un exemple de « la défaite des femmes » à l’opéra, à l’instar de la Katerina Ismailova de Lady Macbeth de Mzensk – elles portent d’ailleurs le même prénom – . Enfermées dans l’air irrespirable d’un village, sous le regard soupçonneux de tous, elles affirment leur liberté au risque de leur perte. Ce regard soupçonneux n’est pas seulement jeté sur des femmes : on le retrouve dans un opéra comme Peter Grimes où le héros est poussé à la mort par la collectivité la fois étroite et féroce.

Mais le paradoxe ici, c’est que le regard est porté par une foule qui ne regarde pas, qui tourne le dos, immobile et muette, qui devient elle aussi abstraction, malgré l'aspect très concret des costumes et des attitudes des mannequins.

La tragédie, c’est un de ses caractères, vise à l’universel et c’est l’option choisie par Kosky d’éviter totalement l’anecdotique. D’une certaine manière, Marthaler il y a 24 ans, dans un décor d’Anna Viebrock très précis et concret (une cour d’immeubles délabrés, une fontaine qui rouillait au milieu) aboutissait au même résultat et rendait le drame immédiatement étouffant rabougri qui justifiait totalement le rêve d’un ailleurs. Souvenons-nous des premiers mots de l'opéra : « Quelle merveille, il faut le dire quelle merveille, tu vois, ma chère, ça fait 25 ans que je regarde la Volga et je ne m’en suis jamais lassé » qui sont déjà aspiration aux espaces et à l’ailleurs, que le personnage de Kudrjáš prononce en ouverture, et où chez Marthaler il regardait une photo : on comprenait immédiatement l’ici étouffant et l’ailleurs rêvé. Dans un décor très précis, Marthaler posait aussi l’abstraction initiale.

Comme Warlikowski ouvrait Elektra, Kosky ouvre par un chant d’oiseaux, apaisé, apaisant, naturel et en contraste par la vision hallucinée de Káťa courant en tous sens d’un bord à l’autre de la scène, à la fois assoiffée de mouvement et de liberté, et limitée par le mur écrasant, une Káťa qui apparaît dans cette vision initiale comme une enfant, dans un univers de fausse sérénité puisqu'on voit subitement en transparence derrière le rideau la foule qui tourne le dos.

La musique peut alors commencer…

Mais les premières mesures assez sombres (et fabuleusement interprétées), sonnent comme presque prophétiques d’un drame à venir qui dort sous la braise. Nous sommes effectivement au seuil de la tragédie.

Ce rien, cet espace à la fois vide et rempli, Kosky réussit à l’occuper totalement, par les mannequins qui le couvrent et qui selon les actes, changent de position, mais surtout par les mouvements des uns et des autres. Travail stupéfiant sur les mouvements et toute aussi stupéfiante direction d’acteurs.

En dehors du travail sur les scènes triangulaires Dikoj, Kabanicha, Káťa que nous évoquerons, la manière dont il traite la relation Varvara-Káťa, l’une (Varvara) dans tout l’éclat d’une jeunesse pleine de sève, et de désir, mais aussi pleine d’avenir, et l’autre, à la fois jeune et un peu triste, dans ses habits sombres de femme-au-foyer, déjà défraîchie, qui voit en Varvara ce qu’elle aurait pu être et qu’elle n’est pas en un ballet chorégraphique qui tient du pas de deux.

La manière totalement libérée dont le couple Varvara-Kudrjáš s’enlace et bouge dans l’espace, et la retenue de Káťa. De même les gestes des rencontres avec Boris, un Boris un peu emprunté, pas du tout un « jeune premier », mais un être déjà plus mûr, et une Káťa désirante culminant dans cette étreinte stupéfiante où l’on voit Boris, de dos, et les mains de Káťa parcourant son corps, presque à la manière d’un théâtre d’ombre, vision métonymique d’une beauté suffocante.

Il y a une chorégraphie des mouvements qui frappe tout au long de la représentation, traités avec une précision telle qu’on en perçoit même de loin les libertés, les hésitations, les fureurs. Le décor est ainsi aussi dans les voix et dans chaque geste…

Le drame des êtres et des situations

Si Kosky pose cette histoire immédiatement comme une tragédie intemporelle, le livret le contraint évidemment à lire également les scènes plus dramatiques du quotidien, et notamment le triangle Tichon, Kabanicha, Káťa. Bien sûr on trouve dans Káťa Kabanová la présence d’une femme forte, un peu comme la Kostelnicka dans Jenůfa, qui va déterminer les destins : c'est Kabanicha, mère abusive d’un mari obéissant à sa mère et se « vengeant » de sa faiblesse sur sa femme, Tichon faible et alcoolique, devant laquelle Káťa s’agenouille pour lui baiser la main « religieusement », tandis que Kabanicha, en tailleur pantalon, costume évidemment mâle (il faut montrer qui commande) avec une canne qui est en même temps bâton et cravache.

Un trio où un spectateur non averti aurait du mal à distinguer qui est qui : on y verrait presque une Káťa enfant obéissant à un couple vaguement Thénardier.

On lit parfaitement le drame de ce trio, un Tichon sous domination maternelle et une Káťa sans doute mariée de force, consciente et mûre qui se soumet pour éviter les crises, mais qui n’en pense et n’en sent pas moins.

Car Káťa est une véritable héroïne tragique : tout ce qu’elle fait est assumé. Elle est consciente de son désir, et dès que Tichon est parti, elle retrouve Boris sans culpabilité : elle se donne totalement au moment de bonheur. Mais elle sait en même temps que tout sera sans lendemain.

Avouer ce qu’elle a fait, le faire publiquement, c’est affirmer sa liberté, c’est affirmer d’être elle-même dans un univers qui la nie, c’est un acte – bien qu’elle dise le contraire- pleinement conscient, le premier pas vers ce destin qui n’appartient qu’à elle : « Le héros tragique dispute à une fatalité virtuellement écrasante un destin qui n’appartient qu’à lui », on en revient toujours là : la tragédie, c’est la revendication jusqu’au bout d’une liberté assumée à la face du monde (d’où chez Racine l’aveu de Phèdre hautain, interrompant Thésée : « Les moments me sont chers ; écoutez-moi, Thésée

C’est moi qui sur ce fils, chaste et respectueux… » (Racine Phèdre, Acte V scène VII).

C’est bien de cette manière qu’elle se suicide (elle se noie, comme Katerina Ismailova, comme Wozzeck aussi, comme Grimes), seule et sous les « yeux » de tous, où tous les personnages se sont fondus dans le groupe immense des mannequins, Boris compris qui savent et ne veulent pas voir.

Ce que Kosky réalise à travers cette vision épurée, c’est d’élever Káťa à la hauteur d’une tragédie intemporelle, débarrassant le drame de tout pittoresque (la Volga, le petit village russe etc…) donnant à voir des archétypes.

Ainsi de Kabanicha, qui est l’instrument de la fatalité, la matérialisation humaine de ce mur qui empêche d’ailler ailleurs et de ces hommes qui tournent le dos et détournent le regard, mais elle n’est pas la loi morale, elle en est une déclinaison déformée, elle est ce que la loi morale devient dans un monde clos et sans horizon, le drame de Káťa héroïne tragique, c’est qu’elle reconquiert sa liberté sur la médiocrité du monde. Phèdre, quant à elle, était fille de Minos et de Pasiphaé.

Kabanicha c’est la représentante de ce mur humain des « braves gens » qui « n’aiment pas qu’on suive une autre route qu’eux », comme disait Brassens. Elle prend la place des Dieux vengeurs et implacables des tragédies antiques, mais c’est une usurpation. Drame de la décadence morale peut-être, mais la décadente, c’est Kabanicha et non Káťa. Et comme preuve, sa relation plutôt perverse à Dikoj, dans la courte scène du deuxième acte où ils forment un couple où Kabanicha est clairement la dominatrice : on entend Dikoj dire « Il n'y a que toi dans toute la ville, qui sait comment me dresser !» . La scène est très courte mais très claire.

Ainsi se dégagent trois types de relations amoureuses, celle de Varvara et Kudrjáš, une relation adolescente fondée sur le plaisir du moment, sans lendemain ni projection vers l’avenir, celle de Kabanicha et Dikoj, les deux autorités morales du village, l’une faisant souffrir et son fils et sa belle-fille, l’autre son neveu Boris qu’il tyrannise, unis dans une relation de type maître-esclave comme nous venons de le voir. Et la relation entre Boris et Káťa, où une fois encore se dessine le profil tragique de la jeune femme.

Boris est amoureux d’elle, nous le savons depuis le début de l’œuvre, et lui-même est instable, tyrannisé par l’oncle, déraciné (il a dû venir de la ville pour vivre avec l’oncle à héritage qui le lui fait payer cher, il ne peut représenter un avenir stable. Il est possible que Káťa le sente, et se donne à lui d’une manière totale et désespérée, espérant vivre une sorte d’utopie amoureuse qu’elle sait sans lendemain (le mur), mais décidant de suivre un désir d’autant plus fort que Tichon est probablement impuissant, ou qu’en tous cas il n’y a plus rien de sexuel entre eux, même s’il existe un sentiment (comme le montrera Tichon dans la dernière scène). Même cet amour est une parenthèse sous le mur, d’ailleurs le couple va s’ébattre symboliquement contre ce mur immense. Et quand elle fait ses adieux à Boris, celui-ci se révèle être un lâche qui n’a rien d’un héros épris d’absolu. Même l’amour de Káťa est mené avec l’énergie du désespoir et sans doute, la conscience de l’impossibilité.

Tout mène donc au suicide, mais Janáček ne termine pas l’opéra par cette mort. Comme dans Wozzeck, une scène supplémentaire de conflit entre Tichon et sa mère nous montre que de ce côté rien n’est résolu et que la mort de Káťa n’est qu’un épiphénomène, Káťa est un de ces « oiseaux de passage » qui laisse à peine sa trace.

En 1h30 d’opéra, Kosky réussit avec un (faux) minimum de moyens à nous montrer la profondeur d’une psyché, il fait de cette œuvre une véritable concerto pour Káťa et orchestre, focalisant sur le personnage, ne se perdant jamais dans le détail ou le pittoresque ou ce que j’appelle souvent le « petit fait vrai », et faisant des autres protagonistes à l'état de comparses, qui traversent cette vie destinée à la mort, où chacun à sa manière la rapproche de l’issue fatale. Dans Peter Grimes, que Kosky cite également, drame de petite ville qui se termine là encore en noyade, le village est présent physiquement à travers le chœur et ne cesse d’intervenir, dès les premières scènes. Ici, la présence du chœur est une présence en creux, une présence de la collectivité qu’on ne voit pas, et qui intervient essentiellement à la fin, dans une présence-absence qui a donné à Kosky l’idée impressionnante de ces mannequins.

La présence de la collectivité est d’autant plus pesante qu’invisible, et Barrie Kosky réussit à relativiser l’importance des autres personnages en les faisant toujours sortir du groupe des anonymes, ou les y faisant rentrer. Ils sont au fond comme les autres.

La direction musicale

Si musicalement Janáček admirait ses concitoyens Smetana et Dvořák, mais aussi Tchaïkovski, et dans ses contemporains Puccini (encore vivant à l’époque de la composition et de la première de Káťa Kabanová), son héroïne se rapproche bien plus de toutes les grandes héroïnes (et héros) du XXe que de celles que cite Barrie Kosky dans le programme de salle, Rusalka, Tatjana, Butterfly, plus marquées par le XIXe. On pense à Chostakovitch et Berg, plus qu’à Tchaikovski : pour un musicien né en 1854, c’est notable…

Ce qui fait le prix de la direction de Jakub Hrůša, ce n’est pas le fait qu’il soit tchèque et donc que ce soit son répertoire. C’est qu’il réussit à rendre son accompagnement musical singulier, sans les rutilances qu’on peut entendre dans d’autres œuvres comme L’Affaire Makropoulos. Il y a habituellement dans cette musique quelque chose de très symphonique, une couleur particulière qui la rend reconnaissable, mais ici, il accompagne le drame, en laissant entendre le texte d’une manière très claire, en retenant les volumes, mais en donnant à l’ensemble une couleur particulièrement sombre que l’on perçoit dès les premières mesures, quasi debussystes. Jakub Hrůša se montre un très grand chef d’opéra, composant avec le metteur en scène une lecture parallèle, jamais en contraste. L’univers musical de Káťa Kabanová est un univers dépouillé, essentiel, où les dialogues comptent, où le texte musical qui s’attache aux personnages est fortement singularisé, voir par exemple les phrases hachées et sans lyrisme de Kabanicha par exemple, à mille lieues de la Kostelnicka de Jenůfa tout comme celles qui s’attachent au couple Varvara-Kudrjáš. Il réserve le lyrisme à Boris-Káťa, mais un lyrisme là encore mélancolique, un lyrisme où la tragédie se profile en ombre portée. Évidemment, le chef a sous la main des Wiener Philharmoniker à leur sommet, où chaque détail se fait entendre, notamment dans les moments purement orchestraux où les bruits de la nature (orage, oiseaux, l’eau) sont reflétés par des instruments singuliers, au seuil de Messiaen. Comme l’écrit Kosky, l’orchestre – et en cela l’opéra est plus riche que la pièce originale, l’Orage d’Ostrovski- prend en charge tout ce que le texte ne dit pas et dit en filigrane ce qu’il faut entendre derrière un mot, derrière une phrase. Un peu comme le fait Mozart dans Le Nozze di Figaro qui fait entendre par la musique ce que les mots ne disaient pas à cause de la censure. Il en résulte une direction vraiment monumentale, au sens où l’on n’entend pas le Puccini du pauvre que l’on voudrait nous vendre quelquefois, mais tout un univers sonore neuf, surprenant, collant au drame et aussi collant à la vision scénique, une sorte de son non pas réduit à l’essentiel, mais d’une très grande profondeur, jamais superficiel, jamais spectaculaire, riche d’une palette de couleurs infinies et toujours au service du sens et surtout toujours au service du drame. Jakub Hrůša actuellement chef titulaire des Bamberger Symphoniker se révèle de plus en plus comme un de ces chefs qui comptent dans la nouvelle génération, assez loin des médias, assez loin des éclats, mais d’une maturité et d’une profondeur que beaucoup de ses collègues à peine plus vieux n’ont pas. C’est vraiment un très grand chef qui se profile, il ne faut manquer aucune de ses apparitions.

La distribution

Nous l’avons souligné, tous les interprètes au-delà de leurs qualités, restent des comparses autour de Káťa, ou apparaissent comme tels. Bien tenus les tout petits rôles (Michael Mofidian en Kuligin que nous avons souvent remarqué à Genève, Nicole Chirka en Glaša et

Ann-Kathrin Niemczyk en Fekluša).

Les personnages masculins n’ont pas dans cette œuvre la partie belle, à commencer par le Dikoj de Jens Larsen, qui Kosky connaît bien puisqu’il est en troupe à la Komische Oper de Berlin. Il prête sa voix forte, bien projetée, à la violence et à la vulgarité du personnage, il construit un personnage qui résume en quelque sorte l’ambiance générale délétère de cette ville dont il est une autorité. Il donne vraiment un relief nouveau au personnage. Trois ténors (Kudrjáš, Boris et Tichon) et trois voix différentes : la plus juvénile et la plus claire, la plus lyrique aussi est celle de Benjamin Hulett en Kudrjáš, qui compose vraiment un personnage vivant et attachant. Il remporte d’ailleurs un vrai succès.

David Butt Philip en Boris a une voix plus forte (on commence à l’entendre dans des rôles wagnériens comme Walther), mais le rôle est ingrat et ne lui permet pas de faire entendre vraiment l’étendue de ses possibilités. Le timbre est séduisant, et la voix mériterait cependant d’être plus projetée. Par ailleurs, si le rôle ne permet pas des performances d’acteur exceptionnelles, il semble un peu en retrait de ce point de vue.

Enfin Jaroslav Březina est Tichon, qui tire vers le ténor de caractère, le timbre est mat, mais le chant est particulièrement attentif à l’expression et à la couleur (à la différence des deux autres, il chante dans sa langue et ici cela compte).

Les trois figures féminines principales sont magnifiquement caractérisées, à commencer par la Varvara splendide de Jarmila Balážová, version lumineuse qui contraste avec Káťa, plus mûre et mélancolique. Le personnage superficiel et immédiat est parfaitement rendu scéniquement et remarquable vocalement. Elle triomphe aux saluts et c’est totalement mérité parce que cette présence stupéfie le public par sa personnalité.

Nous avons vu il y a quelques mois à Genève Jenůfa où comme ici les deux rôles principaux étaient tenus par Evelyn Herlitzius (Kostelnicka) et Corinne Winters (Jenůfa) et nous avions pu constater l’engagement et la puissance des deux protagonistes.

Le rôle de Kabanicha n’a pas du tout la même ligne et la même valence. Evelyn Herlitzius y est souveraine dans l’incarnation du personnage, d’un naturel confondant et d’une cruauté absolue. Vocalement, la voix est bien plus sollicitée par l’expressivité que par le volume et elle apparaît un peu en retrait vocalement par rapport à ses représentations genevoises. La musique du rôle est plus rude, plus hachée, les irrégularités très « seconde école de Vienne » forcent Herlitzius à user de ses qualités (le volume, la force, la couleur, la diction) et de ses défauts (l’acidité, les fragilités d’intonation) au service de la caractérisation et cela reste impressionnant.

Corinne Winters a un agenda rempli de Janáček, entre Jenůfa et Káťa Kabanová qu’elle va chanter à Brno, Lyon, Stuttgart dans les prochains mois. Même si la carrière est déjà riche, la chanteuse est encore mal connue du grand public. Nul doute que sa prestation salzbourgeoise va lui ouvrir encore plus de théâtres. Nous l’avions entendue en 2016 dans Mélisande à Zurich dans la production de Tcherniakov et nous écrivions : « Corinne Winters, à la diction correcte sinon exemplaire, … compose un personnage très expressif et lui aussi tout particulièrement émouvant, son jeu colle merveilleusement au personnage voulu par Tcherniakov et au texte de Maeterlinck, c’est une vraie découverte et une vraie performance scénique… ».

La jeune chanteuse a tracé un chemin solide depuis six ans et elle se trouve aujourd’hui l’une des interprètes les plus demandées de Janáček, si bien que Salzbourg découvre aujourd’hui quelqu’un qui est déjà bien installé, mais Salzbourg est une immense chambre d’écho. Ce qui frappe ici, c’est la puissance et l’expressivité d’une voix (de beau soprano lyrique) alliée à un physique grêle et fragile : de ce petit corps sort un son si clair, si magnifiquement projeté, si expressif qu’on en reste pantois. Évidemment son physique écrasé par le lieu sert la mise en scène de Kosky et son engagement incroyable (elle court, elle bouge partout, elle se fait immense et minuscule, douce et violente, jeune et mûre à la fois) fait le reste. Déjà elle avait su se lover dans la Mélisande voulue par Tcherniakov, et il y a quelques mois, elle avait convaincu par sa Jenůfa dans la mise en scène de Tatjana Gürbaca à Genève. Ce qui frappe c’est la plasticité vocale de l’artiste, douée d’une voix puissante, mais qui sait la retenir, qui sait moduler et chanter de manière lyrique ou mélancolique, mais qui sait aussi chanter tantôt comme Varvara, un chant jeune et frais sans épaisseur, et puis passer face à Kabanicha ou Tichon à une expression soumise et lasse, et qui sait aussi s’engager avec Boris avec une voix plus mûre et décidée, qu’elle garde jusqu’à la fin. C’est une chanteuse idéale pour de grands metteurs en scène, car elle sait immédiatement saisir une ambiance, une couleur parce qu’elle est à la fois très intuitive et intelligente. Voilà sans doute une artiste à l’aube d’une grande carrière, qu’on doit absolument suivre.

Inutile de gloser, ce fut à Salzbourg ce soir-là une soirée exceptionnelle, musicalement sans failles, faisant (re)découvrir un Janäček plus essentiel, plus sombre, plus profond et moins rutilant, grâce au chef Jakub Hrůša qui s’annonce comme une des phares du futur et grâce à un Barrie Kosky magnifiquement entouré par ses compagnons de route Rufus Didwiskus, Victoria Behr et Franck Evin, qui réussit toujours à nous étonner, à n’être jamais là où on l’attend, sans nous prendre à revers d’ailleurs mais à nous emmener ailleurs. On avait senti cela avec La petite renarde rusée à Munich qu’il faut absolument voir en perspective avec cette production . On peut quelquefois reprocher à Kosky (il se le reproche lui-même d’ailleurs) de trop faire, mais Kosky sait aussi s’arrêter pour nous servir un chef d’œuvre, et cette mise en scène en est un.