La vidéo de ce spectacle est disponible en ouvrant un compte sur Medici.tv :

https://www.medici.tv/fr/operas/martinu-the-greek-passion-salzburg-festival-maxime-pascal-simon-stone-vienna-philharmonic

—-

Les contextes

Plusieurs éléments historiques méritent d’être rappelés pour bien remettre l’histoire racontée par The Greek Passion de Martinů dans son contexte, et peut-être en même temps tenter d’expliquer l’oubli dans lequel cette œuvre est tombée peu explicable a priori, notamment une musique accessible et assez spectaculaire qui n’a rien pour rebuter les attentes d’un grand public quelquefois effrayé par la « musique contemporaine » des années 1960.

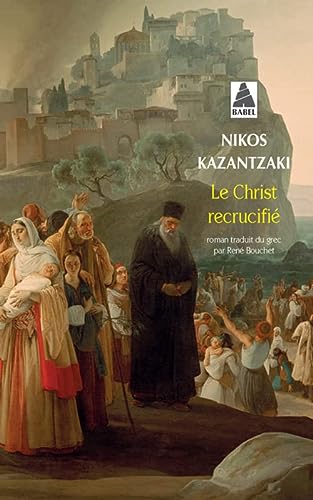

Cette œuvre puise son sujet dans Le Christ recrucifié (1948), un des romans de l’écrivain grec Nikos Kazantzakis, un des grands romanciers du XXe siècle, et sans doute le plus grand écrivain grec, non seulement pour ses romans, ses pièces de théâtre, ses poèmes, mais aussi son rôle dans la diffusion de la culture européenne dans une Grèce écartelée entre plusieurs pôles culturels et géopolitiques, mais en proie aussi à des conflits linguistiques : à cette époque la Grèce a deux langues, le Dimotiki (δημοτική), langue parlée considérée comme décadente et bâtarde et la Kathareoussa (καθαρεύουσα), langue savante de l’écrit, reconstituée au XIXe siècle à la faveur du mouvement philhéllène, qui voulait faire du nouvel état grec (créé en 1830) une sorte de nouvelle Grèce antique. Cette langue exclusivement écrite est une sorte de mélange entre grec ancien, grec byzantin et grec parlé.

Kazantzakis en signe de rupture, à l’instar d’autres écrivains, écrit ses romans en Dimotiki, ce qui était considéré par beaucoup comme une hérésie : il faut savoir que le Dimotiki n’est devenue langue officielle de la Grèce qu’en 1976.

On lui doit des traductions de Platon et d’Homère, les rendant accessibles à tous ceux qui ne lisaient pas le grec ancien ou la langue savante, mais aussi, de Nietzsche (La Naissance de la tragédie et Ainsi parlait Zarathoustra), de Dante (La Divine Comédie), de Bergson (Le rire), de Goethe (Faust), de Machiavel (Le Prince) mais aussi de Jules Verne…

C’est un crétois né à Héraklion en 1883, qui a donc vécu sous l’occupation ottomane, dans un île qui tout au long du XIXe n’a cessé de se battre contre l’occupant, devenue grecque en 1913 et qui s’est aussi distinguée dans sa résistance à l’Allemagne pendant la deuxième guerre mondiale. Ne jamais oublier que les grecs se sont libérés seuls du joug allemand, au premier rang desquels les crétois qui ont reconquis l’essentiel de l’île confinant les allemands autour de Chania (La Canée). On doit lire de Kazantzakis ses deux grands hymnes à la Crète, La liberté ou la mort (Ο Καπετάν Μιχάλης) (1947) et la Lettre au Greco (Αναφορά στον Γκρέκο) (crétois lui aussi) (1958, publication posthume), semi-autobiographique.

Autre donnée qui intéresse fortement le spectacle, Kazantzakis est un chrétien qui doute de la religion, il est passé par le bouddhisme et le marxisme, mais est revenu au christianisme attiré par la figure de Saint François d’Assise, fasciné aussi par la figure du Christ, comme le montrent deux de ses romans de la dernière période, Le Christ recrucifié (Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται)(1948), et La Dernière Tentation (Ο τελευταίος πειρασμός), (1954) (dont Martin Scorsese a tiré son film La dernière tentation du Christ).

Les écrits de Kazantzakis ont bercé mes années de jeune professeur de grec ancien passionné de Grèce ancienne et moderne, et ont contribué à me faire découvrir la littérature grecque du XXe siècle, et la langue grecque dite moderne, fascinante pour un helléniste « classique » mais en même temps à découvrir cet esprit ouvert, curieux, qui a beaucoup voyagé, contribuant largement populariser la culture de la Grèce moderne, un pays qui jusqu’au seuil des années 1970 était parmi les pays pauvres d’Europe, et plutôt marqué par l’Orient que l’Occident. Ses positions politiques et religieuses l’ont sans doute empêché d’avoir le Prix Nobel de littérature, il sentait trop le soufre pour les bonnes âmes.

Ce qui marque Kazantzakis, c’est d’abord l’anticléricalisme évidemment nourri d’une part par sa lecture de NIetzsche (L’Antéchrist) mais aussi par l’histoire de la Grèce sous domination turque et le rôle ambigu qu’y joue la hiérarchie orthodoxe. Son roman La dernière tentation est mis à l’index par le pape (Pie XII à l’époque) et violemment attaqué par l’église orthodoxe, qui à sa mort en 1957, interdit qu’il soit inhumé dans un cimetière (ne pas oublier que l’orthodoxie est alors religion d’État en Grèce et qu’elle est appelée « religion dominante » dans la constitution actuelle, celle de 1975)… Ce n’est qu’en 2000, à cause de la pression de l’Europe, que la mention de l’appartenance religieuse est supprimée des cartes d’identité, mais encore aujourd’hui, l’Église orthodoxe est une force économique et politique essentielle dans le pays.

L’opposition violente de Kazantzakis à l’Orthodoxie comme institution est évidemment ce que marque Le Christ recrucifié et du même coup The Greek Passion. D’ailleurs, Le Christ recrucifié paraît d’abord en traduction(s), ce n’est qu’en 1954 qu’il paraît à Athènes, six ans après son achèvement. C’est dire que le roman n’était pas trop bienvenu dans son pays d’origine…

On ne peut bien saisir The Greek Passion si on ignore que sous l’occupation turque (qui a duré cinq siècles, jusqu’à l’indépendance grecque le 3 février 1830, les Ottomans ont toujours reconnu en l’Église Orthodoxe l’interlocuteur unique dans les contrées à dominante grecque qu’ils occupaient, et c’est ainsi que l’Église est devenue une force politique, autant de collaboration que de résistance, et que la langue grecque, malgré des siècles d’occupation, a pu continuer à être parlée. D’un autre côté, le clergé orthodoxe avait un rôle de frein (et d’organisateur) social, bien au-delà du religieux, qui convenait bien à l’occupant qui se contentait de lever l’impôt. Cela explique le rôle prépondérant de l’orthodoxie dans l’État grec d’aujourd’hui, et sa richesse énorme.

Voilà ce qui sous-tend l’histoire de The Greek Passion.

Kazantzakis et Martinů se sont rencontrés en octobre 1954, sur la côte d’Azur où ils étaient chacun exilés, Martinů à Nice depuis 1953, Kazantzakis à Antibes depuis 1948. Ils ont en commun outre une production abondante chacun dans leur domaine, une curiosité et une connaissance de monde importante, Martinů a vécu en France, aux USA, en Suisse, et s’est tenu éloigné de son pays, la Tchécoslovaquie, après les accords de Munich (il fut condamné par les nazis par contumace et réussit à fuir aussi la France de Vichy), puis à la fin de la guerre, malgré son désir de rentrer dans son pays, il dut y renoncer et il en resta loin d’autant que le pays tomba dans l’escarcelle communiste par le « Coup de Prague » en 1948. Il vivra essentiellement en France.

C’est contre la volonté qu’il avait exprimée qu’il a été finalement inhumé dans sa ville natale, Polička, en Bohème, en 1979.

Comme Kazantzakis, Martinů était une figure humaniste, européenne, profondément anti-totalitaire, il était particulièrement lié à la France, où il a été formé auprès d’Albert Roussel et où il était très lié notamment à Charles Munch mais aussi à tout le milieu musical des années 1920–1940.

Martinů avait envie d’adapter un des romans de Kazantzakis pour la scène et il avait pensé à Alexis Zorba, le roman qui avait donné à Kazantzakis un renom international, mais ce dernier proposa Le Christ recrucifié et ils travaillèrent étroitement à la construction de l’œuvre qui connut deux versions, et c’est la seconde qui est proposée à Salzbourg.

L’œuvre devait être créée à Londres (le livret original est en anglais), mais elle le fut finalement à l’Opernhaus Zürich, le 6 juin 1961, alors que Kazantzakis était mort en 1957 et Martinů en 1959, sous la direction de Paul Sacher, une des figures les plus importantes de la période (mort en 1999), pour la diffusion et la promotion de la musique contemporaine. A la fois chef d’orchestre et mécène, il était l’un des hommes les plus riches du monde et on ne compte plus les commandes d’œuvres dont il est à l’origine.

Même si l’œuvre a été créée ensuite en France (à Rouen en 1973), au Royaume Uni par Sir Charles Mackerras, infatigable défenseur de la musique tchèque (en 1981), au MET de New York en 1981, sa carrière connaît des éclipses, reprise de temps à autre, mais n’a jamais – à l’instar de presque tous les opéras de Martinů (il en a écrit 14)- connu de véritable carrière.

Pourtant, l’œuvre est courte, spectaculaire, forte, très accessible, elle a tous les atouts pour une belle carrière, il reste à espérer que cette production lui serve enfin de tremplin.

The Greek Passion est une histoire d’autant plus forte qu’elle prend place à un moment terrible pour le monde grec, et notamment pour les habitants grecs d’Asie mineure, qui n’ont jamais cessé de vivre sous occupation ottomane, puis turque après l’arrivée de Mustafa Kemal. La Grèce au moment de son indépendance en 1830 était loin d’avoir les frontières d’aujourd’hui et ce n’est qu’en 1913 qu’elle récupère la Crète et Rhodes. Mais il y a sur tout le pourtour méditerranéen et jusqu’à la mer Noire une très importante diaspora grecque (des centaines de milliers voire des millions d’habitants), principalement en Turquie.

La Turquie après la première guerre mondiale faisait partie des vaincus, les grecs du côté des vainqueurs et occupaient une partie de l’Asie mineure, notamment la ville de Smyrne (Izmir aujourd’hui) : c’est l’occasion de la seconde guerre gréco turque (1919–1922) et les turcs, après des défaites initiales, sont vainqueurs des grecs si bien que des milliers de grecs (un million et demi) doivent quitter l’Asie mineure. Le Traité de Lausanne (1923) sanctionne l’échange de populations entre des communautés turques installées en Grèce et des communautés grecques installées en Asie mineure. C’est la Grande Catastrophe (Μικρασιατική Καταστροφή) de 1922 qui provoque en Grèce de nombreuses secousses (chute de la monarchie, dictature, proclamation de la république etc…).

De plus, Kazantzakis avait vécu précédemment en 1919 une autre expérience douloureuse, qui consistait à faciliter le départ et l’exil de milliers de grecs installés (là encore depuis des millénaires) en Arménie et Géorgie et au bord de la mer Noire menacés d’extermination face aux avancées des bolchéviques que la Grèce alliée à la France et à la Grande Bretagne combattait, c’était une sorte de répétition de ce que sera peu après la « Grande catastrophe » en 1922.

Enfin, le roman lui-même est écrit au sortir de la deuxième guerre mondiale, au moment où en Grèce, éclate une guerre civile féroce : les communistes avaient largement participé à la libération du pays et entendaient y créer un État communiste, mais la Grèce n’avait pas été incluse dans le glacis communiste consécutif aux accords de Yalta. Cette guerre meurtrière, fratricide, féroce, meurtrière, occasionna des déplacements de populations, des haines, des ruptures intrafamiliales, qui a marqué la mémoire du pays. Il est impossible qu’au moment même où il écrivait ce roman, Kazantzakis n’ait pas pris en compte la réalité d’une Grèce à feu et à sang et de luttes sourdes de communautés entre elles…

Alors en plaçant son roman en Anatolie, mais sans autre précision géographique (le nom du village est inventé – mais on se doute cependant que ce ne devait pas être trop loin de Smyrne qui abritait la plus grande communauté grecque de Turquie) – et une vague indication temporelle (au début des années 1920, au moment de la seconde guerre gréco-turque, ou peut-être à la veille), il n’est pas douteux qu’il ait voulu d’une certaine manière éviter la trop grande précision, mais plutôt souligner une situation plus abstraite, libérée des temps et des lieux, plus apte à devenir une parabole pour une humanité qui ne cessait de se déchirer..

C’est dans ce contexte très tendu et très instable que l’histoire de Kazantzakis racontée dans Le Christ recrucifié prend place.

Une communauté grecque d’un village anatolien a dû fuir devant la destruction de son village par les turcs et demande « asile » à une autre communauté grecque, installée dans le village (inventé) de Lycovrissi qui entretient quant à lui une relation assez tranquille avec l’Agha du coin, représentant la puissance turque. L’histoire met donc en scène deux communautés grecques, menées chacune par un Pope, dans une situation instable où tout peut arriver à tous…

Mais l’asile va être refusé à l'instigation de Grigoris, le pope de Lycovrissi…

On comprend le côté insupportable de cette histoire, où deux communautés grecques s’opposent, des chrétiens contre des chrétiens, un pope contre un autre, à un moment où il y aurait besoin de solidarité face à l’ennemi, mais où les égoïsmes et les lâchetés semblent préférables à l’humanité, la simple humanité, au nom de deux visions opposées de la religion de luttes sourdes de pouvoir et d’absence de fraternité.

Martinů, qui a écrit le livret, en fait un chef d’œuvre de concentration (quatre actes courts, environ 2h de spectacle) à partir d’un roman foisonnant de 600 pages. Pour souligner encore plus l’invraisemblable situation, Martinů ne fait qu’évoquer les turcs sans jamais les montrer (l’Agha, personnage du roman, n’existe pas dans l’opéra) pour en faire le champ clos d’une confrontation entre grecs, avec deux figures de Popes, Grigoris, le chef de la communauté de Lycovrissi qui voit dans cette arrivée de réfugiés grecs une menace pour son pouvoir et ses prérogatives, et Fotis, le pope qui emmène ses ouailles errantes, en quête de fraternité chrétienne et surtout humaine.

Mais, on l’a dit, l’œuvre est évidemment une parabole : elle prend place à un moment où la communauté de Lycovrissi prépare une représentation de La Passion, qui a lieu tous les sept ans. Grigoris attribue les rôles, pour ce qui doit être un spectacle religieux, une fête pour la communauté puisque Pâques est la grande fête des orthodoxes et que la Passion du Christ est un des grands symboles des souffrances humaines.

C’est pourquoi ce ne peut être un spectacle ordinaire, c’est le spectacle de la souffrance du Christ (C’est le sens du mot Passion), homme parmi les hommes, jusqu’au sacrifice suprême. Le Christ comme emblème de la souffrance de l’humanité, avant d’être un symbole du divin.

Il faudrait évidemment fouiller plus avant la manière dont le Christ est vu dans la religion orthodoxe, un Christ souvent dominateur, Pantocrator, tout puissant, héritier du Zeus des anciens qui est craint. Ce Christ d’en-haut n’a pas grand-chose à voir avec le Christ d’en bas humain ressenti par Kazantzakis, un Christ qui partage les souffrances et les misères des hommes. Ce sont aussi deux conceptions religieuses qui s’opposent, une vision qu’on dirait conservatrice (Grigoris) et une vision plus « progressiste » (Fotis), qu’on va retrouver aussi dans les débats de l’époque : dans le catholicisme, n’oublions pas que Vatican II s’ouvre dans les années 1960, n’oublions pas non plus les théologies de la Libération en Amérique latine qui opposent ces deux visions. En revanche, dans un monde orthodoxe (comme son nom l’indique) plus formel, plus rigide et rigoriste, la vision christique de Kazantzakis avait quelque chose d’hérétique…

C’est cet arrière-plan, où Kazantzakis l’anticlérical règle ses comptes qu’il faut aussi avoir en tête pour comprendre la portée théologique, et pas seulement politique d’une œuvre d’une étonnante actualité. Il s’agit simplement (!?) de reposer le statut du Christ dans notre monde… au-delà même de la religion et de ses traditions, de son formalisme et de ses conservatismes il s’agit de rappeler la nature subversive du message évangélique.

Martinů dans son livret procède très simplement : devant l’arrivée de ces grecs en errance, les personnages de la Passion prévue comme fête religieuse, vont transformer leur participation en incarnation, et en une profonde méditation sur la signification du mot Passion et de leur engagement dans cette représentation, jusqu’au sacrifice suprême. D’où le titre du roman, Le Christ Recrucifié, pour dire qu’aujourd’hui comme hier, le Christ est celui qu’on tue.

Simon Stone a l’habitude, c’est son credo, de proposer des livrets d’opéra qu’il met en scène une vision actualisée, les replaçant dans un contexte contemporain, pour mieux faire adhérer le public et lui faire comprendre la portée intemporelle des œuvres. Son Wozzeck viennois se passait par exemple dans le monde des exclus de la Vienne périphérique, à Simmering,

Ici, il n’a pas besoin de beaucoup d’efforts pour « actualiser » les contextes, étant donné la manière dont la question des réfugiés se pose aujourd’hui dans tous les pays (et singulièrement aussi, en Grèce, aux premières loges)… Il nous montre simplement que la peur de l’Autre commence au seuil de sa porte, quand son semblable, son frère se présente à soi. L’Autre est aussi mon frère (au propre comme au figuré).

Il a donc conçu un spectacle fort, dans l’écrin de la Felsenreitschule, dont les arcades sont masquées par un long mur blanc, immaculé, laissant apparaître la seule galerie supérieure, pour marquer la différence, pour marquer l’ailleurs. Cet « incolore » mâtiné du gris clair, c’est la couleur uniforme des habitants de Lycovrissi, autour de leur pope, c’est la couleur de l’ordre et du confort, de l’entre soi…

La couleur, les couleurs, diverses, bigarrées (costumes de Mel Page), désordonnées, ce sont celles qui marquent les réfugiés. Uniformité contre diversité.

Les deux popes sont tout aussi différents : Grigoris est en soutane, et en habit traditionnel de pope, Fotis, le meneur des réfugiés, est en « civil », avec le minimum d’attributs distinctifs : l’un se distingue de ses ouailles, et l’autre est parmi elles.

Simon Stone fait du groupe des réfugiés un groupe bigarré, on l’a dit, parce que la bigarrure est une métaphore de l’altérité, du multi par rapport à l’uni, comme gouverné par une identité unique. Il a aussi « équipé » de ce à quoi on identifie le réfugié aujourd’hui : les gros sac des plastique contenant le peu d‘affaires qu’on emporte, les gilets de sauvetage orange, et les tentes automatiques qu’on déplie pour les installations provisoires : Stone propose les signes désormais habituels qui identifient les réfugiés aujourd’hui.

L’idée est donc évidemment de souligner la permanence de la question du réfugié, jamais bienvenu là où il se présente. Le décor de Lizzie Clachan dans son épure, tend à concentrer les regards et à faire se détacher les groupes ou les individus, aidés par les éclairages puissants de Nick Schlieper, très contrastés, quelquefois violents, quelquefois isolant parfaitement l’intime, illustrant en cela parfaitement la musique de Martinů.

Le livret rend compte pas à pas du processus qui conduit à la violence identifiable aux violences d’aujourd’hui, et Simon Stone n’a qu’à suivre son évolution sans avoir à le réinterpréter, même s’il faut éviter dans le public la tendance très cathartique à s’émouvoir dans la salle, et se comporter bien autrement à la ville… Ce serait une insupportable facilité débouchant sur une hypocrisie assez conforme à notre monde…

En effet, si Simon Stone très clairement pointe la question des réfugiés, comme le souligne le gigantesque graffiti Refugees out qui va bientôt barrer le beau mur clair immaculé, donnant à toute la fin de l’œuvre une couleur particulièrement violente en un geste fort et spectaculaire, ce geste n’est pas dépourvu cependant d‘une certaine facilité.

On l’a vu en effet plus haut, l’œuvre d’origine va plus loin qu’une dénonciation des égoïsmes, et les expériences de Martinů et Kazantzakis sont au moment de la composition des expériences d’exilés dans un monde issu de la deuxième guerre mondiale qui n’est pas si manichéen, celui du bien contre celui du mal, un monde aux soubresauts qui vont même atteindre la création prévue de l’opéra à Londres, au vu des relations détestables entre la Grande Bretagne et la Grèce à cause de la question chypriote, une des questions géopolitiques fortes qui court en Europe de la fin des années 1950 aux années 1970, s’achevant dramatiquement par la conquête du nord de l’île par la Turquie en 1974, une question toujours irrésolue aujourd’hui….

Cette complexité est peut-être un peu absente de la mise en scène, qui a préféré miser sur l’efficacité directe et immédiate, fort bien construite, à l’esthétique prodigieusement travaillée, d’une puissance telle qu’elle aboutit à une émotion collective qui bouleverse la salle.

Tragédie grecque : un travail choral

Un élément apparaît évident : la concentration de l’œuvre, son aspect essentiellement choral renvoie à l’univers de la tragédie grecque, et il est hors de doute que c’est là une référence permanente : la Passion Grecque est une tragédie grecque, une tragédie moderne où aussi bien Kazantzakis que Martinů cultivent des références littéraires et musicales : l’opéra dès les origines naît de l’effort d’intellectuels florentins pour reconstituer la tragédie grecque et pour Kazantzakis, l’héritage antique et sa respiration contemporaine sont un souci que toute sa carrière démontre (n’oublions pas qu’il traduit l’Iliade et l’Odyssée, mais aussi La Naissance de la Tragédie de Nietzsche) : il ne s’agit pas d’écrire une tragédie grecque, mais de montrer dans la tragédie antique une forme qui reste vivante, et qui s’applique à nous, contemporains traversés par les guerres, les drames, les exils, par une guerre de Troie qui ne cesse d’avoir lieu. Ajoutons que la Troie antique n’est pas si éloignée de Smyrne en proie elle aussi aux coups de boutoirs turcs à l’époque où la trame est censée se dérouler.

Simon Stone travaille donc d’abord des mouvements choraux impressionnants, sur toute la largeur de la Felsenreitschule, en séparant les espaces, sans les marquer sur la scène, mais réservant aux habitants de Lycovrissi la partie gauche à jardin, et aux réfugiés la partie droite, à cour : ils arrivent d’ailleurs de l’extérieur, du lointain, du hors scène, hors le mur de la salle…

Ils continueront toujours d’occuper cet espace, puis de s’exiler en hauteur, dans la partie laissée découverte, dernier niveau des galeries creusées dans la roche du manège des rochers, comme s’ils étaient extérieurs à ce monde de Lycovrissi qui les refuse, mais aussi comme installés dans la roche, devenue en quelque sorte habitation troglodyte, dans une absence qui préserve Lycovrissi de leur présence, mais demeurant une présence sourde, obsessionnelle, vue comme un regard pesant venu d’en haut qui en serait presque transcendant.

Cette gestion des espaces se double d’un ordonnancement paradoxal : la première vision est celle d’une sorte de procession derrière une croix lumineuse des habitants qui entrent sur le plateau, menés par Grigoris le pope, vision ordonnée, régulée, où est montré qui commande et qui suit, vision aussi « propre », sans taches de couleurs, presque immaculée où tous sont semblables.

Peu après l’entrée à l’opposé du groupe de réfugiés se marque par la bigarrure, dont nous avons déjà parlé, mais aussi par une sorte de désordre où l’on ne voit pas qui commande, qui mène. Ce n’est que dans un deuxième moment que Fotis sort du groupe (portant un tee-shirt avec le mot Wonderful, « merveilleux ») pour interpeller Grigoris, lui montrant son étole, le symbole sacerdotal plus fortement associé au Christ bon pasteur

En s‘avançant jusqu’au centre de la scène le groupe de réfugiés en quelque sorte envahit un espace qui n’est pas le sien et la mort brutale d’une jeune fille, Despinio, de faim et d’épuisement, donne à Grigoris l’occasion de refuser l’aide demandée, prétextant le choléra, appliquant à la lettre l’adage qui veut noyer son chien l’accuse de la rage.

Dès ce moment, toute tentative du groupe de réfugiés de s’installer dans cet espace sera interdite : violence, destruction de leurs biens (on pense évidemment aux destructions de camps sauvages de réfugiés ici ou là…).

Pendant tout le déroulement de l’œuvre, cette séparation spatiale marquante dominera, jusqu’à la fin où les deux communautés pleureront Manolios, chacune de son côté, et que les « réfugiés » repartiront conduits par Fotis de là où ils étaient venus.

Tragédie grecque : le travail sur les individus

En miroir à ce travail choral, Simon Stone va aussi faire de cette œuvre un espace de l’intimité, de diverses intimités, en créant des moments qui sont autant de miniatures, comme des images dans l’image, un peu comme dans certaines icônes byzantines qui se fractionnent en autant de mini-scènes à qui il donne une force étonnante par leur minimalisme même, il crée de petits univers. Il laisse les personnages isolés, mais il les inscrit dans un paysage visuel qui donne à leurs scène une couleur d’une force singulière.

Car s’il y a tragédie, c’est qu’il y a aussi ironie tragique. Quand Grigoris distribue les rôles pour la Passion de l’année suivante, il accompagne la désignation des rôles de recommandations morales et religieuses : avoir un rôle dans la Passion, c’est obéir pendant l’année qui précède aux exigences du rôle. Ce sont des recommandations qui d’ailleurs montrent que Grigoris connaît l’intimité de ses ouailles et qu’il en dirige en quelque sorte la conscience (d’ailleurs, la mise en scène montre qu’il fait ses recommandations plus personnelles à voix basse, à part), mais ses recommandations sonnent aussi génériques :

A Yannakos : Yannakos, you will be Peter ! Enter in the way of God. And mark well : you are Peter the apostle ! Give correct weight and stop selling cuckoos for nightingales. Do you hear me ? (Yannakos, tu seras Pierre ! Entre dans la voie de Dieu. Et note bien : tu es Pierre l'apôtre ! Donne un poids correct et cesse de vendre des coucous pour des rossignols. Tu m'entends ?)

Réponse de Yannakos : I hear you and obey. Father, when Christ entered Jerusalem he was riding on a donkey. I want to tell you I should like it to be mine !(Je t'entends et j'obéis. Père, quand le Christ est entré à Jérusalem, il était monté sur un âne. Je veux vous dire que j'aimerais qu'il soit à moi !)

Ou à Manolios, en le désignant comme Christ :

Grigoris : Manolios ! We have chosen you to represent Christ ! Approach and receive the blessing.

(Manolios is silent, but his heart bursts with joy and terror, his hands clapped to his chest)Manolios : I am not worthy.

Grigoris : No, you are not worthy. No one is ! Yet God has chosen you to revive the holy passion. Day and night think only of one thing, one thing only. How can I become worthy, to bear the terrible weight of the Cross !

(Grigoris : Manolios ! Nous t'avons choisi pour représenter le Christ ! Approche-toi et reçois la bénédiction.

(Manolios se tait, mais son cœur explose de joie et de terreur, les mains serrées sur sa poitrine)

Manolios : Je ne suis pas digne.

Grigoris : Non, tu n'es pas digne. Personne ne l'est ! Pourtant, Dieu t'a choisi pour faire revivre la sainte passion. Jour et nuit, ne pense qu'à une chose, une seule. Comment puis-je devenir digne de porter le poids terrible de la Croix !

Notons enfin la réponse de Panais, désigné pour être Judas, qui sera ensuite de tous les mauvais coups :

No ! Don’t ask me to betray Christ ! (Non, ne me demande pas de trahir le Christ)

C’est ainsi que chacun des principaux désignés va faire exactement ce que demande le rôle assigné, à commencer par Panais-Judas, qui tuera Manolios-Christ, et qu’ils vont donc tous se glisser peu à peu dans leur personnage, non pas comme des acteurs, mais dans leur vie même. Ils vont progressivement comprendre ce que signifie et la Passion du Christ et ce que signifie le Christ parmi les hommes : c’est là que la tragédie se noue : chacun va prendre au pied de la lettre ce que Grigoris recommande un peu par tradition ou par convenance, et vont en quelque sorte obéir au message évangélique et ainsi se heurter à la réalité des hommes, hier comme aujourd’hui.

Alors que les réfugiés s’installent dans une montagne déserte que leur ont indiqué comme par hasard Manolios et Katerina (les seuls du groupe à les prendre en pitié dès l’acte I), vont se succéder à mesure que l’on avance vers le nœud du drame des prises de conscience et une succession de retournements, à commencer par Yannakos avec son âne, lui, le vendeur ambulant qui se rend compte que manœuvré par le cynique Ladas, il allait dérober les réfugiés : c’est le premier à basculer et à les considérer comme ses semblables et non des « autres ».

La vision du vieil homme (magnifique Charles Workman) marchant avec son âne est une image clairement biblique en relation avec ce qu’il disait de son âne à la scène I (voir la citation plus haut).

Stone n’hésite pas à utiliser des animaux vivants sur la scène (chèvres et brebis), mélangeant réalisme et abstraction, mais se référant aussi à des images pastorales liées aux mythes antiques et chrétiens, et donnant à l’ensemble une indicible poésie.

L’intimité se marque aussi paradoxalement par la création d’espace spectaculaires, comme la source de Saint Basile à laquelle Yannakos va puiser de l’eau, monumentale chute d’eau complice du premier aveu de Katerina à Yannakos, ou le sol qui s’ouvre à l’appel de Manolios, créant une fosse où émerge Katerina, ou même des fenêtres dans le mur immaculé, où l’on entend au départ des cloches, comme un clocher, puis celle où apparaît Yannakos considérant les réfugiés et comprenant son erreur ou même le linge étendu, seul élément figurant la demeure de Katerina. Tout cela constitue de petites scènes qui sont autant de « tableaux de genre » indiquant aussi l’évolution de l’action et la prise de conscience de ceux qui vont finir par suivre Manolios mais en même temps des univers très particuliers, qui parlent au spectateur. .

Stone fait apparaître tous les éléments qui constituent l’évolution de Manolios, vers la solitude et la conscience de ce que signifie compassion, souffrir avec. Et cela se marque par la première scène avec sa fiancée Lenio, où il perçoit confusément que la jeune femme ne peut comprendre ce qu’il est en train de ressentir : la scène initiale entre eux est un moment d’incompréhension où la jeune fille quémande un regard (un peu plus peut-être) pendant que Manolios est déjà plongé dans le texte de la Passion que Grigoris lui a donné. Puis d’autres signes évoluent, par exemple sa coiffure, barbe et cheveux en arrière en catogan au départ, puis cheveux laissés pendants encadrant le visage, allusion christique évidente qui montre que peu à peu Manolios devient figure…

Manolios est de plus en plus troublé par le traitement des réfugiés : à peine installés sur la montagne en face, le Mont Sarakina, ils sont sauvagement chassés et leurs biens sont détruits, considérés comme des immondices qu’on va jeter dans une fosse – toute allusion à des pratiques de ce type, à Calais, sous le périphérique ou ailleurs ne saurait être que fortuite) mais il ne comprend pas au départ sa propre transformation, sa charité envers eux à l’acte I est naturelle, tout comme celle de Katerina, il n’a pas encore la conscience des conséquences sociales de ce qu’il fait. Il est homme, et en tant qu’homme, comme dirait Rousseau, naturellement bon.

C’est bien le parcours d’une conscience que montre Simon Stone, et c’est le troisième acte qui en constitue la bascule, d’abord parce que Manolios pris de rêves et de cauchemars est comme pris en étau entre les apparitions de Grigoris qui lui rappelle le poids de la croix, et son destin d’homme humble, écrasé par ce qu’il ressent, la vision cauchemardesque de cette figure géante qui prêche (une image puissante, qui montre en même temps la proportion entre ce qu’est Manolios et ce qu’il se sent poussé à faire) est un des moments puissants de la soirée, suivi par la renonciation presque naturelle à Lenio, qui se tourne par dépit vers Nikolios.

La scène vide, laisse entrer de nouveau Manolios transfiguré, ayant troqué sa salopette grise du groupe pour une salopette bordeaux, plus singulière, qui l'isole déjà, comme ayant reçu une révélation, souriant, dans une sorte de béatitude, il va vers la maison de Katerina, comme enterrée, magnifique scène où les deux se disent à la fois l’amour et le bouleversement mystique, scandée dans une fenêtre du mur par un accordéon incongru et poétique, où Katerina-Marie Madeleine parce qu’elle suit Manolios (qui vient de la prier de ne plus rien attendre de lui qu’un amour fraternel ("sister"…répété plusieurs fois) va elle aussi être transfigurée.

Alors commence une sorte de vision colorée, des jets d’eaux de couleur verte (couleur des chaussures de Katerina), des projections roses (couleur de la robe de Katerina) et c’est le début d’un Manolios prosélyte, qui saisit que la conscience de la souffrance de l’humanité ne saurait être une posture individuelle, mais qu’elle nécessite une force de conviction, elle nécessite un discours, elle nécessite des disciples, des gens qui le suivent, et Manolios tient un discours visiblement convaincant et convaincu, inspiré, et ainsi la scène se clôt par un Manolios meneur d’un petit groupe, tandis que Katerina va vendre ses animaux, ses seuls biens pour le suivre et que Yannakos lui emboîte le pas.

Mais nouveau basculement : le discours de Manolios, strictement inspiré de l’évangile, devient subversif aux yeux des autres. Habilement d’ailleurs, les moments agressifs du groupe des autres sont parlés, et non plus chantés, comme si le chant était élévation et la parole ici malédiction.

Ladas : He is dangerous. He hasn’t even an inch of land and he cries : “We are all brothers!” Why he doesn’t even own a blade of grass.

Panais : He says Christ has put these ideas into his head.

Ladas : Il est dangereux. Il n'a même pas un pouce de terre et il crie : "Nous sommes tous frères !" Alors qu'il ne possède même pas un brin d'herbe.

Panais : Il dit que le Christ lui a mis ces idées dans la tête.

Les villageois craignent la révolution, l’ordre de Grigoris règne à Lycovrissi, un ordre qui laisse le religieux aux soins du prêtre et dont les hommes s’arrangent, rappelant les dénonciations de Rousseau (Confessions Livre VII) : cette religion pure, sainte, éternelle comme son auteur, que les hommes ont souillée en feignant de vouloir la purifier, et dont ils n'ont plus fait, par leurs formules, qu'une religion de mots, vu qu'il en coûte peu de prescrire l'impossible quand on se dispense de le pratiquer.

Manolios, qui essaie de mettre l’évangile en pratique, devient un personnage dangereux, pour l’ordre social, mais aussi pour Grigoris qui se trouve face à un concurrent qui entraîne avec lui des disciples. Il faut l’arrêter, l’exclure de la communauté.

Ainsi s’achève le troisième acte, chef d’œuvre de concentration où l’on passe du rêve aux décisions, à la transfiguration christique de Manolios, qui provoque par le danger politique et social qu’elle représente, une réaction violente, qui va exploser au dernier acte.

Des dangers du désir de fraternité…

Le dernier acte est la conséquence de cette ultime scène. Au moment où Lenio et Nikolios se marient dans une fête villageoise, Manolios arrive pacifié au milieu du groupe, et Grigoris l’excommunie, il est attaqué, en premier par Panais, Judas, en une sorte de réplique de l’assassinat de César où tous se précipitent ensuite pour l’anéantir, mais devant son corps étendu, ils restent interdits et semblent immédiatement réaliser ce qu’ils ont fait. On pense à la parole du Christ : "Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font"

Les dernières images s’apparentent d’abord à une Pietà, Katerina-Marie-Madeleine prenant la tête de Manolios sur son corps, pendant que Lenio, enfin, comprend ce qui s’est passé, pendant qu’une mare de sang entoure le corps de Manolios, et dans sa robe de mariée, entoure avec Katerina le cadavre, pendant que tous les autres sortent, pétrifiés, et que les réfugiés quittent la place par là où ils étaient rentrés.

Le texte du livret, terrible, montre que Manolios transfiguré et possédé par sa mission sait désormais trouver les mots qui déstabilisent suffisamment les auditeurs pour qu’ils le suivent. Et c’est là la clef politique de la fin. Il s’agit non seulement de préserver un pouvoir, une institution, un ordre établi, mais aussi de montrer que le discours de Manolios et donc de l’évangile, est en soi subversif.

Simon Stone a bien compris que la question des réfugiés, toute fondamentale qu’elle soit, est un symptôme avant d’être une cause, symptôme d’une société qui a oublié tous les valeurs religieuses qui devraient la fonder, et notamment la valeur de fraternité (celle qu’on entend par la parole Sister, et Brother aussi (discours de Ladas, reprenant ce que dit Manolios…« We are all brothers » comme si c’était une monstruosité). La rupture de la fraternité, c’est l’individualisme, les égoïsmes, la peur de l’autre quel qu’il soit.

C’était vrai dans les années 1950, les dernières années nous montrent que c’est encore vrai aujourd’hui. Les tribus meurent quand elles croient se sauver en se refermant sur elles-mêmes.

Simon Stone fait de The Greek Passion un spectacle d’aujourd’hui, montrant les mécanismes politiques et les enjeux de pouvoir, mais aussi comment la religion agit comme frein social plus que moral, une parabole de la fin des fraternités débouchant sur les violences et les haines. Ce qui nous attend.

Les aspects musicaux

C’est comme toujours la réussite conjointe de la production scénique et de la réalisation musicale qui fait le grand spectacle. Et la réalisation musicale n’est pas moins complexe, avec ses chœurs gigantesques, sa distribution nombreuse et une musique qui alterne des moments symphoniques impressionnants et d’autres plus intimes, mais aussi des couleurs très diverses, où émergent des musiques folkloriques, la grande tradition musicale tchèque, les grandes références chorales (à commencer par Bach).

Ce qui fait aussi la réussite de la production, c’est que chacun est entré dans cette musique sans idée préconçue, complètement neuf, en en faisant une authentique création.

Les voix et les chœurs

Une distribution nombreuse dans une œuvre plutôt chorale et assez brève implique que la plupart des rôles soient réduits, avec des interventions ponctuelles. Seuls se détachent en effet les personnages principaux, les deux popes, la jeune Lenio, la fiancée de Manolios et ceux qui sont désignés pour jouer un rôle dans la Passion, Jesus (Manolios), Marie-Madeleine (Katerina), l’apôtre Pierre (Yannakos), Judas (Panais).

Mais tous sur scène ont une vraie présence, comme Scott Wilde, le vieux réfugié qui offre sa vie en sacrifice pour marquer la fondation du nouveau village, comme si le premier mort du village reliait à un passé trace d’histoire… Il n’y pas de village sans cimetière, sans tombes sans mémoire et l’enterrement est la première manifestation de la mémoire… Sa voix profonde est un moment de pure émotion.

Musicalement, les voix se détachent peu à peu du groupe : la plupart des individualités viennent de Lycovrissi. Si ce n’est par le vieillard (Scott Wilde) que nous venons d’évoquer, les voix des réfugiés sont représentées par Fotis, « l’autre pope » incarné par Łukasz Goliński, belle voix chaude de baryton basse, à la couleur suave, à la belle projection et à la diction claire qui s’oppose par le timbre à celle de baryton-basse d’une autre nature plutôt froide et droite de Gabor Bretz, Grigoris au volume puissant, à l’émission tranchante, au timbre rude, personnage imposant qui personnifie le pouvoir religieux et l’autorité : l’opposition des deux voix est particulièrement marquée au départ, et bienvenue car on a là deux interprètes de premier ordre qui par la couleur vocale et les inflexions, personnifient parfaitement l’opposition entre deux visions de la religion, et deux manières de poser la relation à l’humain.

Autour d’eux tous les plus petits rôles sont parfaitement tenus, et surtout, chacun à leur tour, particulièrement expressifs, comme Aljosha Lennert (Nikolios très expressif), Helena Rasker, Alejandro Baliñas Vieites au beau timbre de baryton, Matteo Ivan Rašić ténor prometteur, Matthäus Schmidlechner (Michelis) ou Julian Hubbard, Panais/Judas qui donnera le coup de grâce à Manolios.

Comme les deux popes, les deux rôles féminins, Katerina la veuve un peu trop joyeuse pour le goût du pope Grigoris qui lui confie le rôle de Marie-Madeleine pour la freiner, et la fiancée de Manolios, Lenio, deux voix de soprano, cette dernière chantée par Christina Gansch très lyrique et très expressive (c’est une voix mozartienne intéressante) bien posée, aux aigus sûrs et lumineux face à Sara Jakubiak, qui trouve dans Katerina un des meilleurs rôles dans lesquels on l’ait entendue. Elle y est bien plus engagée, plus personnelle, plus émouvante aussi, avec une voix forte, qui se développe magnifiquement dans la vaste nef de la Felsenreitschule, avec un jeu très naturel, personnage qui se montre au total bien plus intérieur qu’on ne le soupçonnait au départ et que Sara Jakubiak défend avec beaucoup d’intensité. Une vraie (et très agréable) surprise.

Aucune surprise en revanche pour le Yannakos de Charles Workman, véritable incarnation de ce colporteur naïf, traînant son âne et qui provoque l’émotion rien que par sa démarche, ses gestes, sa douceur naturelle, avec ce timbre reconnaissable entre tous qui ne semble pas altéré par les ans, bouleversant de vérité et de simplicité et toujours soucieux de l’expression, des accents et des couleurs.

Enfin Sebastian Kohlhepp laisse découvrir lui aussi un chanteur très engagé : on l’a entendu et très apprécié dans Giuditta de Léhar à Munich dans la production Marthaler, où il chantait et jouait d’une manière notable, très bon acteur aussi dans le Cosi fan tutte munichois en Ferrando. Il est ici un Manolios simple, qui sait montrer l’évolution du personnage très modeste et peu sûr d’être à la hauteur du défi au départ puis de plus en plus sûr. Peu à peu par ses attitudes et aussi par l’évolution de son chant, de plus en plus habité, de plus en plus marqué, il cultive un chant intelligent qui sait manier la couleur et l’expression avec une diction anglaise claire. Son interprétation laisse voir une palette élargie dans l’expression, jouant sur les accents, de personnage timide au départ à personnage saisi ensuite par l’assurance de sa mission, sans jamais abdiquer une certaine douceur. Il en est bouleversant.

Non moins impressionnants les chœurs (y compris le chœur d’enfants dirigé par Wolfgang Götz) qui se développent sur toute la largeur de la scène beaucoup plus convaincants que dans les Verdi dont nous avons rendu compte Nul doute que la nouveauté de la partition et le travail de préparation qu’elle a dû nécessiter sous la direction de Huw Rhys James s’entend ici parfaitement en dehors de toute routine, d’autant que les mouvements voulus par la mise en scène leur donnent une force et une vérité impressionnantes.

Les forces musicales et la direction

C’est exactement la même impression que donnent les Wiener Philharmoniker dirigés par Maxime Pascal. N’ayant aucune tradition d’exécution, l’orchestre ne pouvait que se montrer plus disponible aux demandes du chef que lorsqu’il interprète Le nozze di Figaro, qu’il pense maîtriser ad vitam aeternam… Ainsi est-on frappé de la clarté du rendu, de la variété des couleurs, d’autant que la musique comme on l’a déjà signalé est une musique fortement symphonique mais aussi à certains moments plutôt chambriste ou plus intimiste, comme au troisième acte qui est un véritable exposé instrumental des bois (le cor anglais dans la scène entre Lenio et Nikolios, mais aussi la flûte et la clarinette) laissés seuls à accompagner la scène, à la fois poétiques et souvent déchirants, – on pense au solo de cor anglais du début du troisième acte de Tristan, brutalement suivis d’un symphonisme spectaculaire, toujours plein de relief, développant une palette expressive large nécessitant un engagement instrumental fort.

Maxime Pascal réussit à embrasser (et embraser) cette totalité, d’un orchestre important, de ce chœur énorme et des nombreux solistes : il maîtrise l’espace immense dans son ensemble et les masses avec une autorité visible, sans scorie d’aucune sorte, sans problèmes de décalages, rendant à cette musique sa grandeur, sa noblesse, et sa force. On remarque la précision des attaques, la netteté sonore, la transparence, tout en gardant souvent un éclat qui n’est pas sans rappeler quelquefois Janáček, mais il rend aussi les moments plus étonnants comme la musique folklorique qui accompagne le mariage de Lenio et Nikolios au début du quatrième acte, et il accompagne avec une attention tendue les moments solistes de l’orchestre (comme au troisième acte, cité plus haut, qui reste peut-être l’acte le plus émouvant musicalement) il ménage les ruptures, les respirations, les explosions, il rend compte d’une variété sonore, d’une mosaïque aux reflets multiples qu’on découvre et qui nous fascine : un travail somptueux, d’une force étonnante, qui restera sans doute dans les mémoires. Il obtient un triomphe mérité et on ne peut que regretter ces quatre seules représentations pour une œuvre qui mériterait d’être reprise rapidement et de se retrouver dans tous les programmes des grands théâtres.

Merci pour cet article qui, comme tous les autres, nous donne de précieuses informations. Merci d'abord pour avoir contextualisé l'oeuvre de Kazantzakis. J'ai un souvenir très fort et encore très présent de la découverte de cette œuvre en avril 1990, dans un Opéra Comique très peu rempli. Zdenek Kosler dirigeait le Théâtre National de Prague. C'est resté un moment inoubliable de force, d'actualité (déjà en 90). Dire que cet opéra n'a jamais été repris en France depuis…