Hysterie und Radau in der Fabrikhalle

Von Uwe Friedrich · 28.11.2016

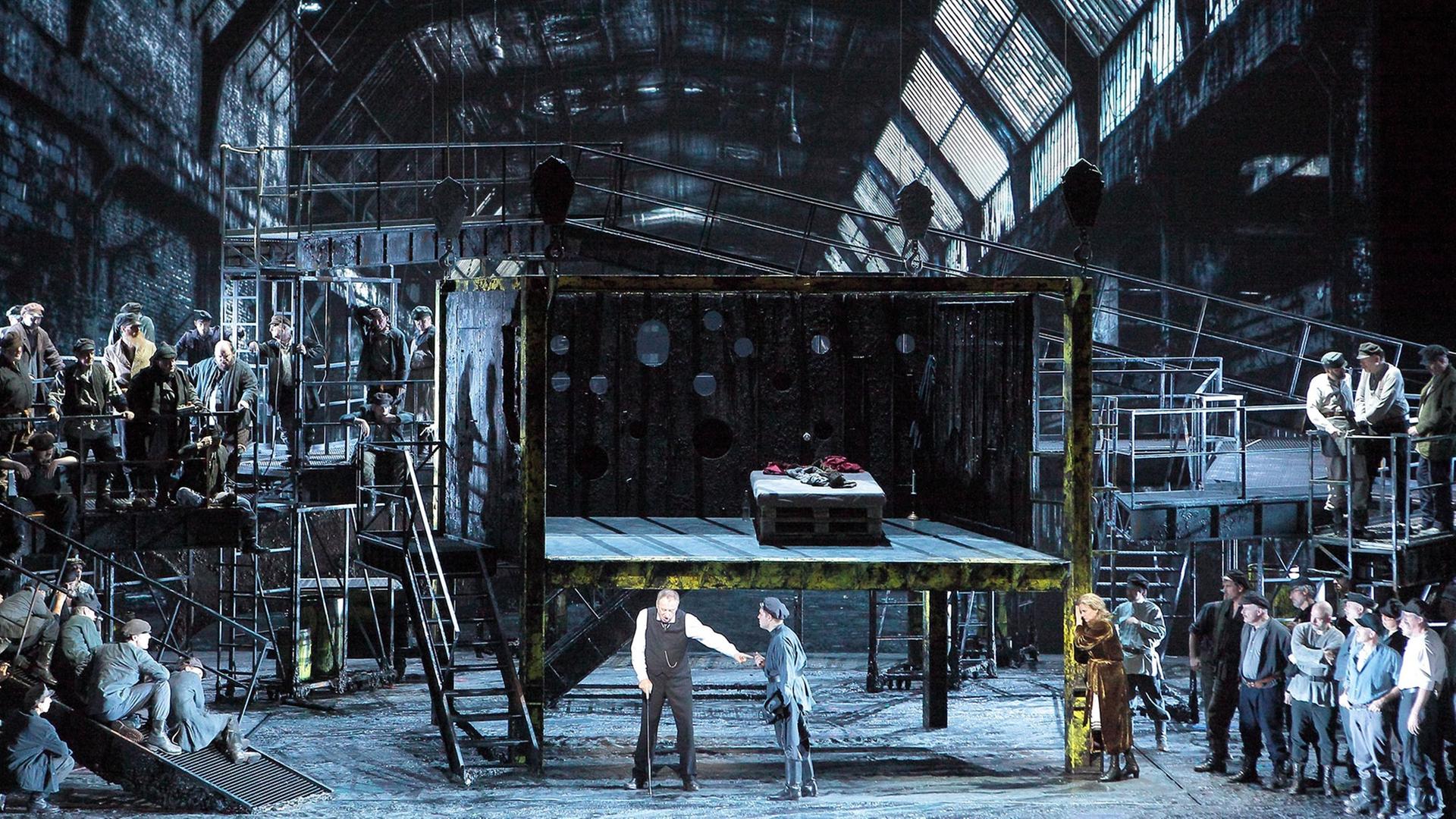

Regisseur Harry Kupfer hat die Oper "Lady Macbeth von Mzensk" an der Bayerischen Staatsoper auf die Bühne gebracht und verlegt die Handlung aus einem Kaufmannshaushalt in eine heruntergekommene Fabrikhalle. Dabei wird es laut und zuweilen auch peinlich.

Als Geschichte einer Emanzipation möchte der Regie-Altmeister Harry Kupfer die Oper "Lady Macbeth von Mzensk" verstanden wissen. Katerina Ismailowa ermorde zunächst ihren Schwiegervater und dann auch den Gatten aus Verzweiflung über das trostlose Schicksal, das ihr als Frau eines schwächlichen Mannes in der Provinz beschieden ist.

Dazu verlegt er die Handlung aus einem wohlhabenden Kaufmannshaushalt in eine pittoresk heruntergekommene Fabrikhalle und umgibt sie mit Proletariern, die allerdings nicht zur Revolution aufrufen, sondern sich als äußerst reaktionär und gehässig erweisen.

Allerdings schaut der einst so gewissenhafte Regisseur schon hier nicht genau hin.

Die Titelheldin auf einer Matratze

Er nivelliert die sozialen Unterschiede, wenn er die Titelheldin auf einer Matratze auf Euro-Paletten schlafen lässt, als wäre die reiche Unternehmersgattin das Mitglied einer Studenten-WG. Am einzigen farbigen Kostüm in der von Kostümbildner Yan Tax eingekleideten grauen Masse bleibt sie aber immer erkennbar.

Bühnenbildner Hans Schavernoch setzt in jahrzehntelang gewohnter Weise aus einigen Laufstegen und einer schäbigen Kammer die Szene zusammen und wirft dazu den Diaprojektor mit Fabrikbildern, Wolken und einer Wasserlandschaft an.

Zwar kriegt Harry Kupfer in dieser Industrielandschaft die Chormassen noch immer beeindruckend effektiv auf die und von der Bühne, aber wenn sie ihren Platz gefunden haben, stehen die Sänger doch nur beharrlich rum.

Keine Andeutung von sozialer Dynamik, keine bedrohliche Stimmung werden erkennbar. Die Vergewaltigungsszene der Köchin: peinlich; das Auspeitschen des Liebhabers Sergej durch den Schwiegervater: lächerlich. Es bleibt ein düsteres Panorama des ununterbrochen geknechteten russischen Volks, das an seinem Unglück aber auch irgendwie selbst schuld ist.

Ins Positive gewendet könnte man sagen, dass Kupfer das unsympathische Personal der Oper genauso widerlich zeigt, wie es ist. Damit entzieht er den Figuren aber jedes Mitgefühl, das unbedingt notwendig ist, damit die Oper nicht langweilig wird.

Schrill klingen im hysterischen Triumph

Der Sopranistin Anja Kampe könnte das Kunststück gelingen, Sympathie für die mehrfache Mörderin zu erzeugen, denn sie gestaltet die Rolle mit musikalischen Mitteln ungeheuer detailliert, kann schrill klingen im hysterischen Triumph über den toten Schwiegervater, dann wieder melancholisch und zerbrechlich kurz vor ihrem Freitod.

Auch die beiden Tenöre Sergey Sorokhodov (Sinowi) und Misha Didyk (Sergej) machen ihre Sache überzeugend, während Anatoli Kotscherga als Boris extrem blass bleibt.

Generalmusikdirektor Kirill Petrenko hat sich offenbar vorgenommen, die dunklen Farben der Partitur zu betonen, was ihm mit dem Bayerischen Staatsorchester auch vorbildlich gelingt. Allerdings dämpft er dafür das satirisch-groteske Potential dieses wagemutigen Werks deutlich ab.

Zwar sind die Bühnenmusiken laut, knallen die großen Ausbrüche auch im riesigen Nationaltheater noch mächtig, insgesamt wirkt die Oper dadurch jedoch wie eine mäßig wagemutige Fortsetzung von Modest Mussorgskis "Boris Godunow" oder "Chowanschtschina" – und damit verblüffend altmodisch.